福船“航行”在陆上丝绸之路,泉州海交馆“福船的故事”展览走进甘肃玉门

来源: 泉州海外交通史博物馆

日期 :2024-05-21 10:44:00

浏览量 :1

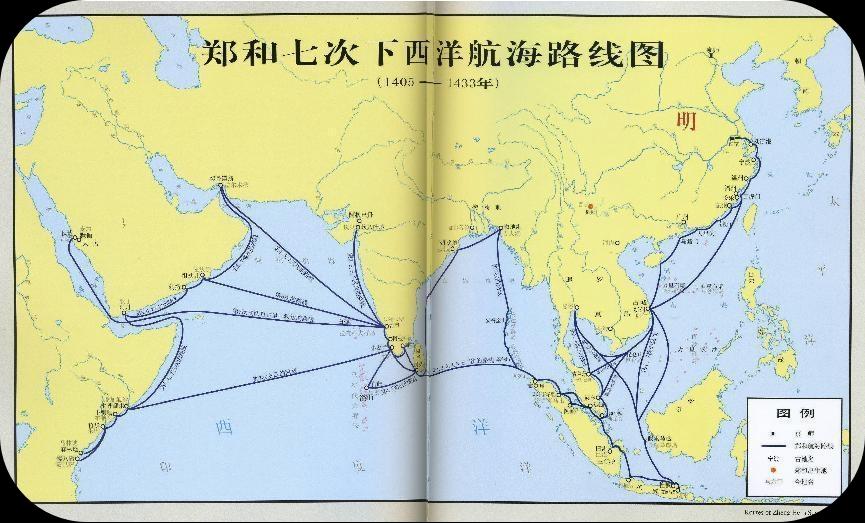

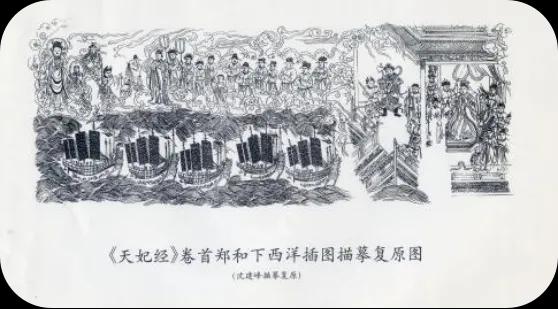

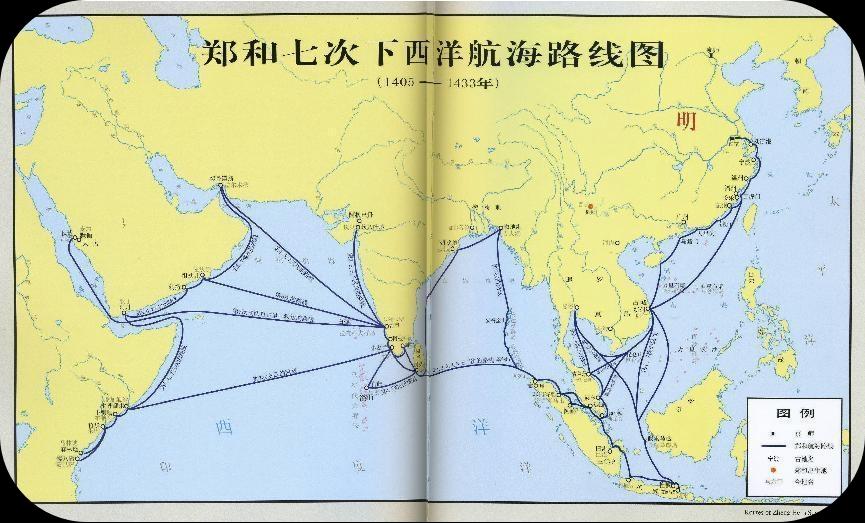

十五世纪,中国著名航海家郑和曾经七下西洋,堪称人类航海史上的空前壮举。然而你或许不知道,郑和的航海伟业离不开一个“宝物”,就是当时世界上最优秀的远航船只--福船。5月18日,玉门市博物馆联合泉州海外交通史博物馆推出的《福船的故事:郑和由此向大海》主题展览在甘肃玉门市博物馆正式开展啦!

泉州作为宋元时期东方第一大港、海上丝绸之路的起点,见证了千年来多种文明包容互鉴的恒久力量,积淀了丰厚的文化内涵。一艘艘宝船、一件件水下文物,如同一粒粒承载往事的“时空胶囊”,向观众诉说着古代海上丝绸之路的繁荣。

玉门,一座历经千年沧桑的小城,以其独特的地理位置和深厚的历史文化底蕴,成为了古丝绸之路上的璀璨明珠。

泉州之于海上丝绸之路,犹如玉门之于陆上丝绸之路,都叙述着人类美好交往的历史。而今,这两座城市将联手为大众带来一场回味无穷的视听盛宴!

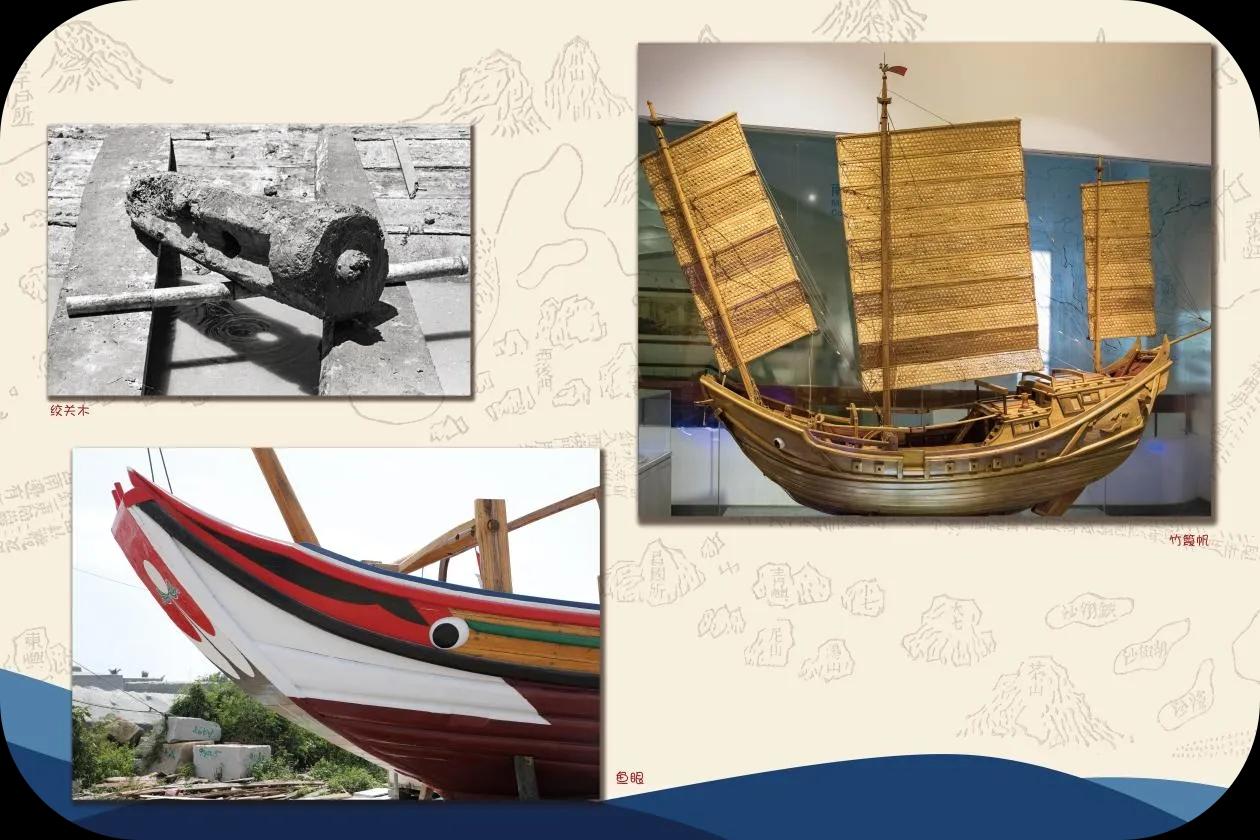

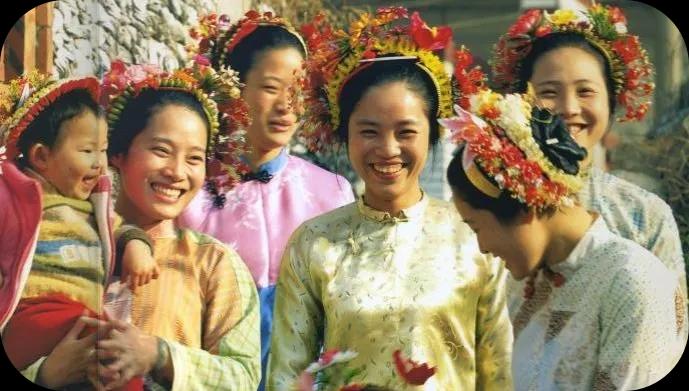

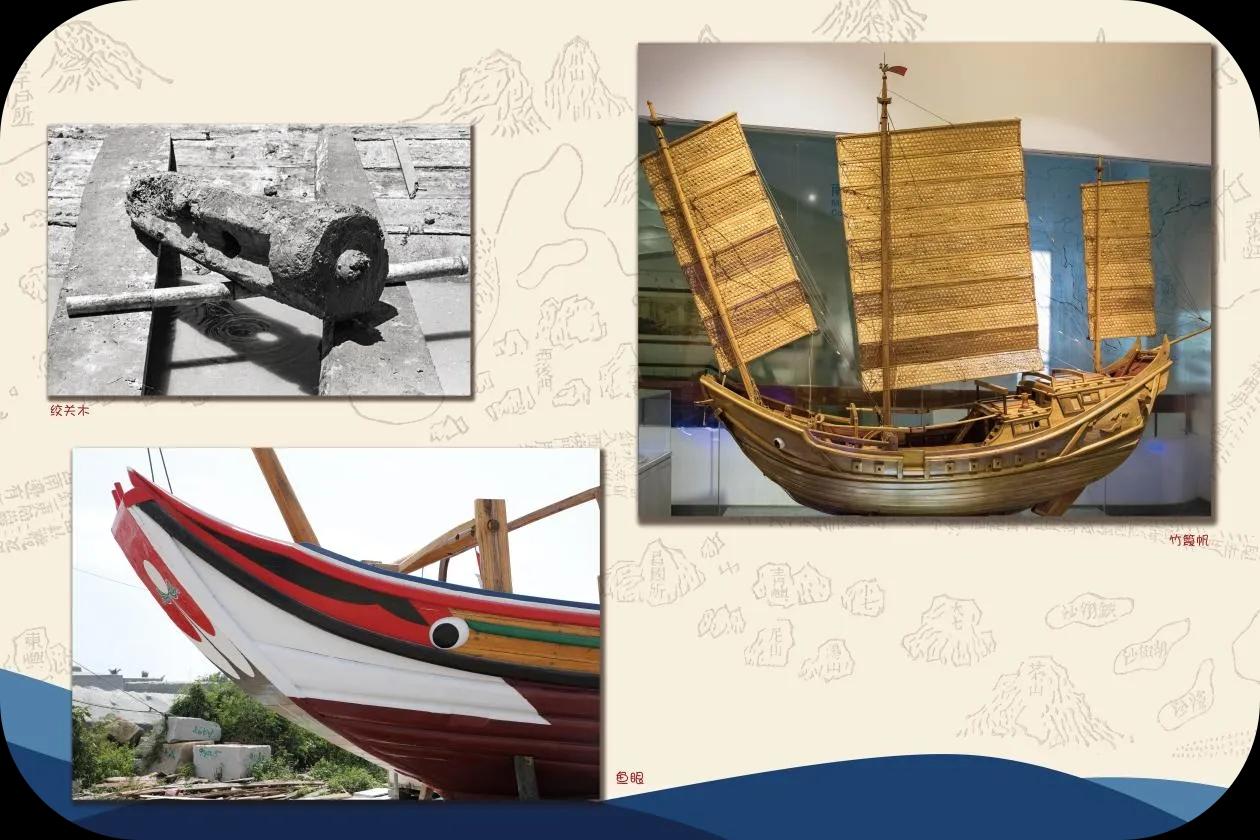

展览展出十余座船模,以及铁锚、旗头等船舶工具,介绍我国福建地区造船业的兴盛与发展;通过陶瓷、香料、钱币拓片等考古出土文物,展现宋元至明初期海上贸易与交流的盛况。在宏观叙述航海故事外,展览也将视角对准具体的人,包括参与航海的船员与其家人,以及泉州的蟳埔女和惠安女等渔女群体,讲述他们的故事。

展厅里各种精美的船模和铁锚、旗头等船舶工具,展现了我国福建地区造船业的兴盛与发展。陶瓷、香料、钱币拓片等考古出土文物,向我们再现了宋元至明初期海上贸易与交流的盛况。展览里很有意思的一点,我们可以看到展板上的文字是非常通俗的,它是用第一人称,好像在跟你对话一样,把整个福船的历史功能、布局、出土文物等,以一种娓娓道来的方式跟观众沟通,可以拉近观众跟展览之间的距离。

第一部分 我是谁?

我叫福船,是中国三大木帆船之一。我的这一称谓,是对福建所 造远洋木帆船的统称。我的船身高大如楼,底尖面阔,首尖尾方,船 底有粗大的龙骨,采用单层或多层船壳板,使用桐油灰捻缝,具有水 密隔舱结构。我有各种船型,如出使官船、水师战船、远洋客货船、 深海渔船等。我航行在各大海域,构成一个庞大的福船家族。

第二部分 我与泉州宋船

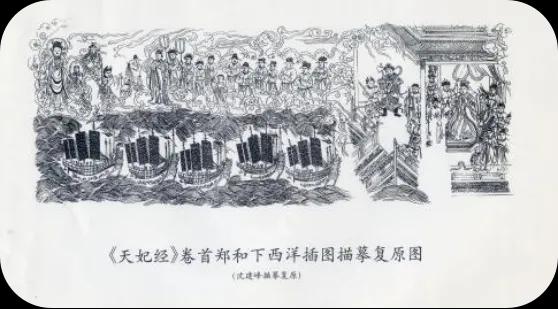

1973 年,在泉州湾后渚港附近的海滩下,我们福船的重要成员泉 州宋船被发现了。泉州宋船是典型的福船,船身上的水密隔舱、多重 木板结构、鱼鳞搭接等都代表着中国古代领先世界的造船与航海技艺。泉州宋船的出土不仅印证了泉州古代海上丝绸之路贸易的繁盛状貌,其蕴藏的资料更是史学界、考古界和科技界研究古代造船技术、航海技艺和古代商贸的无价财富。早在宋以前,我已发展了很长时间。到明代,我的名字“福船” 才在抗倭水军中确定。我在明代永乐和宣德年间还经历了福船发展的巅峰岁月,那是福船船型最巨大、船队规模最大、航程最遥远、技术最先进且出海人员已成规模的时代。这是中国人创造的航海史诗“郑和下西洋”。

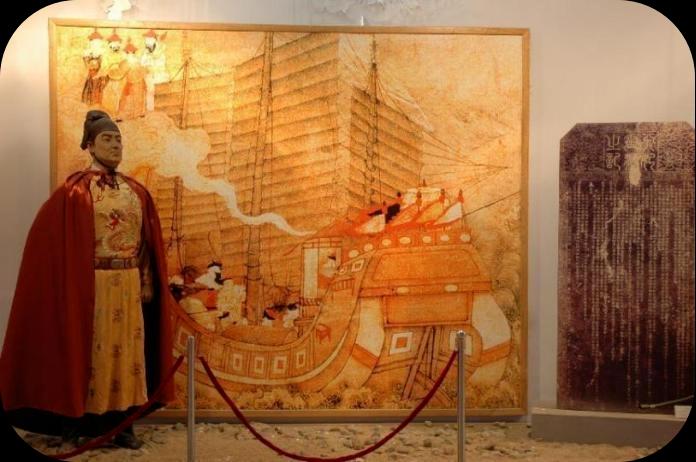

郑和立像

郑和七下西洋图(引自《云帆万里照重洋》)

第四部分 我与默默的奉献者

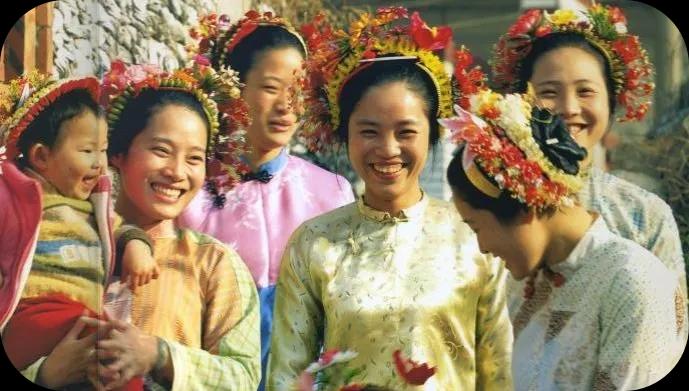

“海者,闽人之田也。”海洋,既是闽人闯荡世界的商贸之海,也是耕耘餐食的海产之洋。我是闽人犁耕商业海洋和国际友谊的重大 利器。“讨海行船三分命。”我还有微观的一面,福船中便有许多渔 船。我真切知道渔民的甘苦。许多男性海员行船讨海,既要面对航海 的风险,还要承受长久的漂泊。海岸的家事、蛎田等劳作便留给了女性,其中最充满奇幻色彩的渔女群体便有泉州的蟳埔女和惠安女,她们是闽南独有的文化现象。我们福船也对她们钦佩万分。成全我们福船的,既有造船者,也有行船者,还有海岸边“倩影”的伟大支持。

蟳埔正月二十九的妈祖巡香活动

蟳埔女传统服饰

我们希望通过这个展览来回望航海时代,我们感知郑和精神,体悟文明发展交流、互鉴、发展之要义,在我们当下这个时代,我们正好可以在这个展览中了解到更多关于文明交流互鉴的事情。《福船的故事:郑和由此向大海》主题展览,将从2024年5月18号持续到2024年7月18号,感兴趣的市民朋友,快到那玉门市博物馆打卡吧!

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号