来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2019-05-31 09:07:34

泉州宗教石刻陈列馆:基督教和印度教

展览时间:固定陈列 长期开放

展览地点:泉州海交馆主体楼一楼

10-14世纪,随着海洋大通道的发展和海洋贸易的繁荣,泉州(刺桐)成为当时世界不同文化的交汇中心。

这里居住着数以万计来自亚洲、欧洲、非洲的各国商人、传教士、使者、旅行家、贵族和平民,其中尤以波斯人、阿拉伯人、印度人和欧洲人为最。

他们在泉州享有经商与信仰的自由,不仅带来了世界各地的奇珍异宝,也带来了不同的文化与宗教,于是伊斯兰教、基督教、天主教、印度教、摩尼教、犹太教等,都在这里与中华文明相遇,并互相丰富。

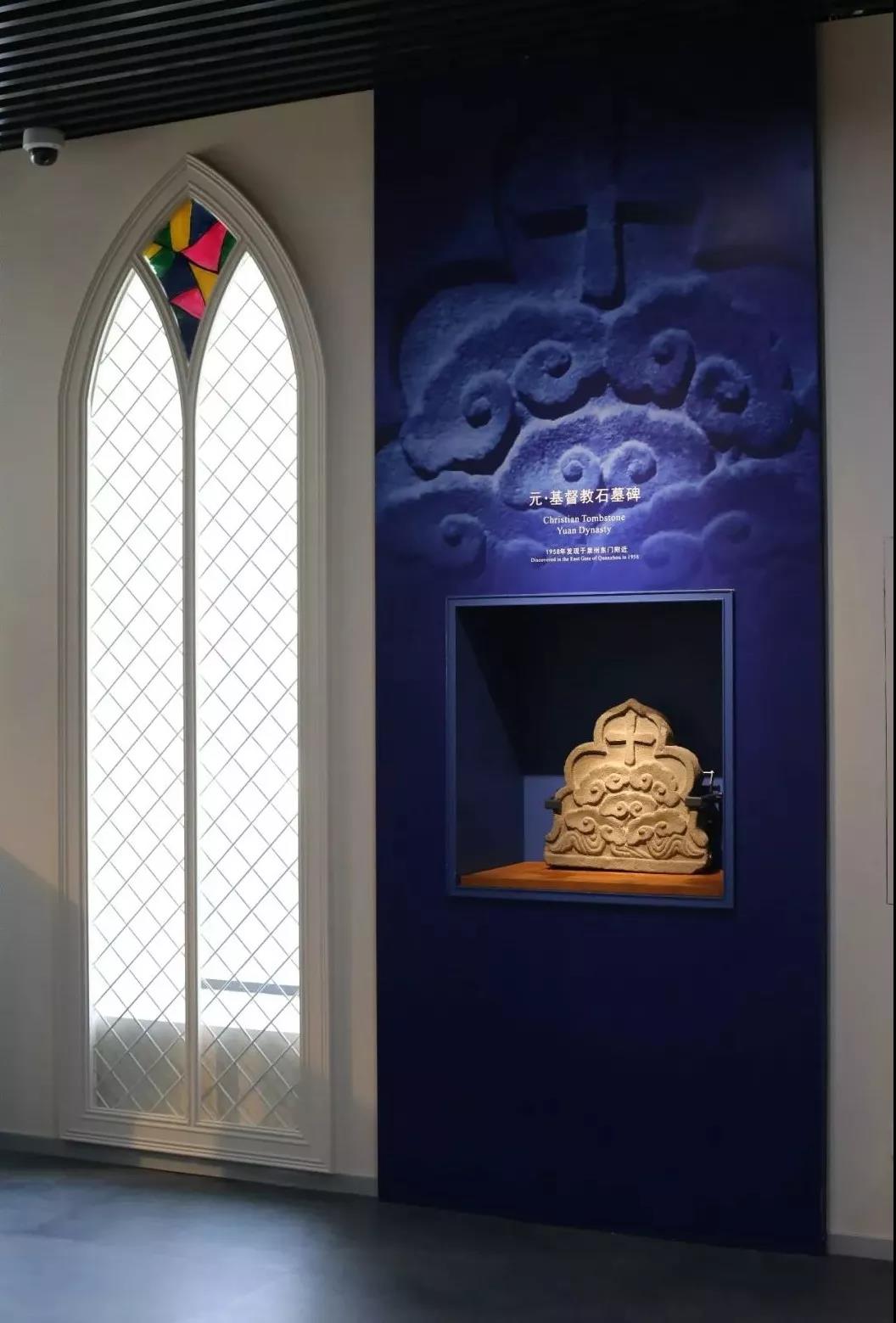

本馆主要展出基督教、印度教石刻碑铭和建筑构件,再现古泉州(刺桐)时代,东西方文明在泉州的相遇与交流,展示泉州开放包容与和平友好的城市精神。

❀

❀

❀

▿

基督教与佛教、伊斯兰教并称为世界三大宗教,公元1世纪兴起于罗马帝国,7世纪基督教聂斯脱利派传入中国,称“大秦景教”,曾在中国流行了200多年,9世纪的“灭佛”运动,景教受到波及,在内地几近绝迹,只在西北地区流行。

元代(1271年—1368年)景教重新传入中国内地,与新传入的天主教并称“也里可温”。元代泉州是基督教在中国东南沿海地区的传播中心。

信息量非常丰富的一块石刻

这里建了至少三座天主堂和一座景教堂,先后有多名方济各会教士任刺桐主教,而景教的神职人员则更多,信仰者中有法兰克人、亚美尼亚人、畏兀儿人、蒙古人、汉人等。由于传教事业的发展,在泉州还设立了专门管理基督教事务的机构。

这一时期,随着大量的欧洲和中亚人侨居泉州,景教与天主教方济各会派也传入泉州,并建有多座教堂,信仰者众多,泉州一度成为基督教在中国东南沿海的传播中心。

展出的基督教石刻包括墓碑、墓盖石和建筑构件,碑铭文字有叙利亚文、回鹘文、八思巴文、汉文、拉丁文等。

石刻图案则多以十字架为背景,添加了莲花、云纹、天使、华盖、幡幢等佛教、道教及民间信仰诸多元素,反应了不同文化之间的相互影响和交流融合。

20世纪20年代以来,泉州不断出土和发现古代基督教墓碑、墓盖石以及其它墓石构件,石刻上的十字架因天使、华盖、云纹、莲花等图案的组合而形成华丽且独树一帜的造型,被国际学术界称为“刺桐十字架”。

此外,泉州基督教石刻上的天使雕饰独特而丰富,有趺坐如菩萨的四翼天使,有呈飞翔状的飘带天使,是基督教天使在中国的演化。

既多元又优美的纹饰

他们头戴僧帽,脸庞丰润,或帽上竖一十字架,或手捧十字架,或双手捧持礼物献向莲花十字架,如此千姿百态的独特形象见证了外来文化与中国本土文化的融合。

❀

❀

❀

▿

印度教是世界上最古老的宗教之一,起源于古代印度河流域,是在婆罗门教的基础上吸收印度其他民间信仰,融合佛教、耆那教等思想演化而来的。

宋元时期,许多印度商人沿着海上丝绸之路来到泉州,也带来他们的信仰和印度教建筑艺术,曾在泉州修建了至少两座印度教寺和祭坛。

元代许多印度商人航至泉州经商。雅各在《光明之城》里生动地描述了居住在泉州的印度商人:

“那些大印度的商人,他们很容易被看出来,因为他们又瘦又黑,他们的妇女,尤其是chesimur的妇女,都非常美丽。这些大印度人和他们的妇女都根据自己的选择,以蔬菜、牛奶、米饭为食,不吃肉和鱼。”

在印度教中,有三大主神,分别为梵天、毗湿奴和湿婆。梵天即物质世界的创造者,毗湿奴是世界的维护者,湿婆则是世界的破坏者。

最有味道的背影

泉州是中国唯一留下印度教寺遗存的城市。在泉州的印度教石刻中,可以找到毗湿奴和湿婆(与梵天并称印度教的三大主神)的多个化身。

20世纪30年代以来,泉州不断出土大量精美的印度教石刻,它们是元代印度教寺及祭坛的建筑构件,以印度教主神和有关神话、传说为题材,糅合中国传统装饰纹样,创造了一种表现外来宗教内容的独特风格。它们雕划精细、内容丰满,闪耀着浓厚的异域风彩,具有很强的艺术感染力。

泉州是中国唯一留下印度教寺遗存的城市

本馆展出的印度教石刻,均为已经消失的泉州印度教寺和祭坛上的建筑构件。这些石刻艺术精美绝伦,生动有趣,东方神韵的毗湿奴、印度教艺术中点缀的中国传统图案,这样不同文化元素的交织融合成就了最美的城市记忆,细说着文明对话的动人故事。

半个多世纪以来,在各级政府的支持下,经几代海交馆人的共同努力,馆藏石刻不断丰富,目前已拥有外来宗教石刻四百余方。这些珍贵文物与古泉州(刺桐)史迹一起,见证了10-14世纪泉州在海上丝绸之路的重要地位,以及开放、包容和文化多元的城市精神。

来这里静下心来,读懂泉州

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号