来源: 福建省泉州海外交通史博物馆 日期 :2018-01-18 16:57:44 浏览量 :218

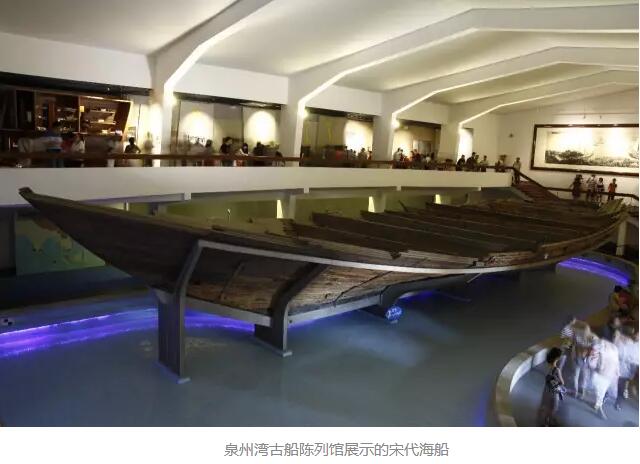

在泉州开元寺内,一艘宋代古船正静卧在“泉州湾古船陈列馆”中,这艘古船与船舱内出土的香料、木牌签、陶瓷器、象棋子等随船物品,为我们重现了七百年前宋船航行的商贸历史与生活图景。

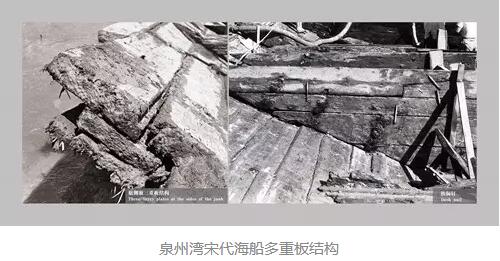

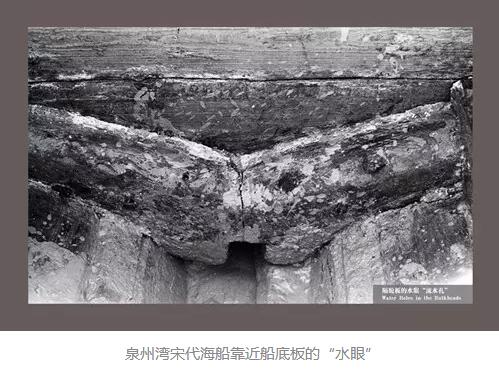

她所展现的龙骨、船壳多重板、水密隔舱、流水孔等船体结构,也使我们得以窥探宋代商船修造的技术秘密。

关于传统木帆船,泉州地方至今仍保留着一套完整建造流程。

原料

一般情况下,造船师傅会在修造船只之前,根据所造船只的用途以及载重量来备料,而这其中最为重要的就是各种合适木料的准备。就泉州地区造船木料选择来看,主要有松木、杉木、樟木、柯木、黄楮木、相思木及其他坚韧的杂木。

“水浸千年松,搁起万年杉”是广泛流传在木工师傅中的一句俗语,它的意思是说浸在水中的松木和在干燥环境中的杉木,它们的使用寿命都很长,所以龙骨一般选用尚未出脂的松木,连接在主龙骨前端的艏柱、桅座、舵座则用樟木制成,而舷板、舵叶等则由轻便韧耐的杉木制成。

工具

泉州地方常见的造船工具包括:斧头、锄斧、铇刀、凿子、二尺、软尺、锯锉、鏇钻、灰凿、打凿、挖凿、竹灰匙、锉子、刷子、钉送等。随着传统木帆船的没落,现在整套的造船工具也已变得不太常见。

工序

竖龙骨

传统造船工序中,竖龙骨可是件大事,就如同建造房子上梁一样重要,此一风俗必须举行隆重的庆典仪式,谓之“起工”,船主也要给造船师傅准备好红包。加工好的龙骨被端正牢固地安置在地面上后,要在龙骨木料前部缚一棕片,尾部扎一红布,俗称“头棕尾红”,寓意从头到尾都能红艳吉利。

到了事先择定的吉日良辰,船主要置办三牲、果盒、酒醴等供品,并举行礼祀、焚香、烧金、鸣炮等一系列仪式。请造船师主祭,并将镜子、铜钱、五谷之类的吉祥物放进龙骨的接合处。主祭人还要抛撒五谷与铜钱,手拿芙蓉枝拈水挥撒,大声呼叫:“天下龙门天门开,鲁班先生降下来。”在这一过程中,不准有人跨过龙骨,更不能说不吉利的话。

安隔舱板

龙骨竖好后,接下来的工序就是装配隔舱板。船工根据掌线师傅定下的尺寸,按船板弯曲的需要确定间隔距离,然后装上一支支弯曲的木条,钉上船尾板、船头板和船壳板,还要装配上一条条肋骨。这样一来,就组成了一个坚固的船体结构。

上船(舟急)

船壳板钉制完成后,还要在船体两侧舷板外再钉上数道船(舟急),以增强船体的稳性及坚固程度,船(舟急)一般是用一颗杉木对开锯成两半使用,每边船舷平行排列一至五道不等。

安龙目

在船体完成后,用扁木雕出椭圆形的“龙目”,也即是船眼睛,并安在船艏舷墙外侧。装钉时,要在龙目周围套上五彩小布条,钉上三根特制洁净的铁钉,也叫“圣钉”,且须一次钉成,意使“龙目光彩”。一般商船的船眼睛朝前,可观远方船只,明察海域;渔船的船眼睛朝下,可探明鱼群,避开暗礁险滩。

钉头巾

钉头巾则是在船头挡浪板顶端钉上一块特制的木板,以防止船体间的相互碰撞,头巾上要套两块小红布,以显示吉利兴旺。安龙目与钉头巾也都要选时择日,备办三牲筵碗金楮敬祀船上菩萨和庙里阴公,敬神后还需宴请造船师傅等人。

上涂装

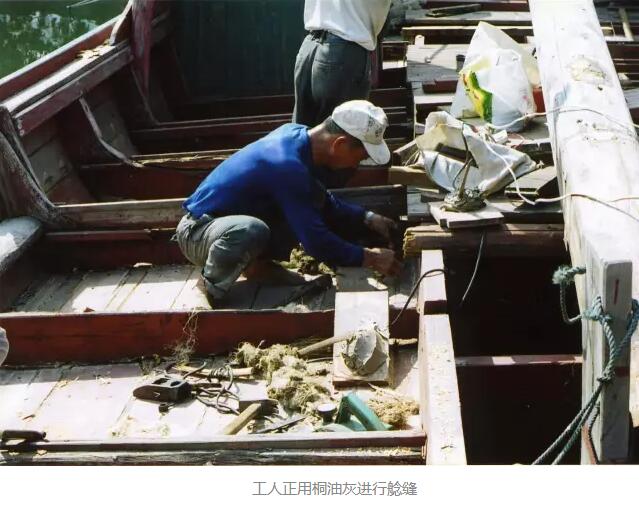

在船体的各个部位,只要有夹缝的地方都要用麻絮填塞,用桐油灰刮缝。还要用火先烧烤一下木船的表皮再上一层蠔粉,以防海蛆。涂装的颜色选择及图案也因区域不同而有所差异,选用的颜色有红、绿、黑、白、蓝等。旧式木帆船船头正中,会绘制太阳、船椗、海浪等组合图案,据传有镇海的作用,而船尾两侧则各有一条泥鳅,据说也有保护船只安全的寓意。

立桅杆

安船舵、装缆绳、立桅杆、挂船帆,这些帆船配件在船体完成后也依次安装,其中立桅杆也最为讲究技巧,一般先将桅杆搬运上船,放置到各自的桅夹处,然后由船工通过人力,借助缆绳、滑车等装置,通过拖曳并调好桅杆的角度,以桅杆自身重量坠入桅夹内后加以固定。

拔落令

新船造好后,就要择吉日下水了,同样要举行一定的庆祝仪式。当日不仅要请当境尊神到船边,还要准备丰盛的供品祀神,点香烧金,同时鼓乐齐奏,鞭炮鸣放。吉时一到,船主用斧头斩断住新船的绳索,由船体两侧的青壮年利用斜坡及滚木,将船推送入海。主人还要大摆宴席,宴请亲朋好友和所有参加造船的工匠。新船下水后,张挂船帆,让它乘风破浪,去迎接海上新的历程。

这些造船工艺一直延续到近代,随着西方造船工艺的传入与机帆船的改进,尤其是钢板船与玻璃钢船的推广,现在我们已经很难在泉州海边看到修造传统木帆船的现场实景了。

参考文献:

陈国强,蔡永哲主编:《崇武人类学调查》,福建教育出版社,1990年。

蔡永哲:《崇武靖江村渔业习俗的特点》,参加陈国强主编《崇武民俗》,厦门大学出版社,1997年,第156-163页。

黄天柱:《崇武沿海区造船与航海民俗谈》,参见氏著《泉州稽古集》,中国文联出版社,2003年,第255-264页。

陈垂成主编:《泉州民俗》,福建人民出版社,2004年。

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号