来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2020-09-21 15:14:35 浏览量 :764

泉州海外交通史博物馆中陈列的宋元时期外销瓷器

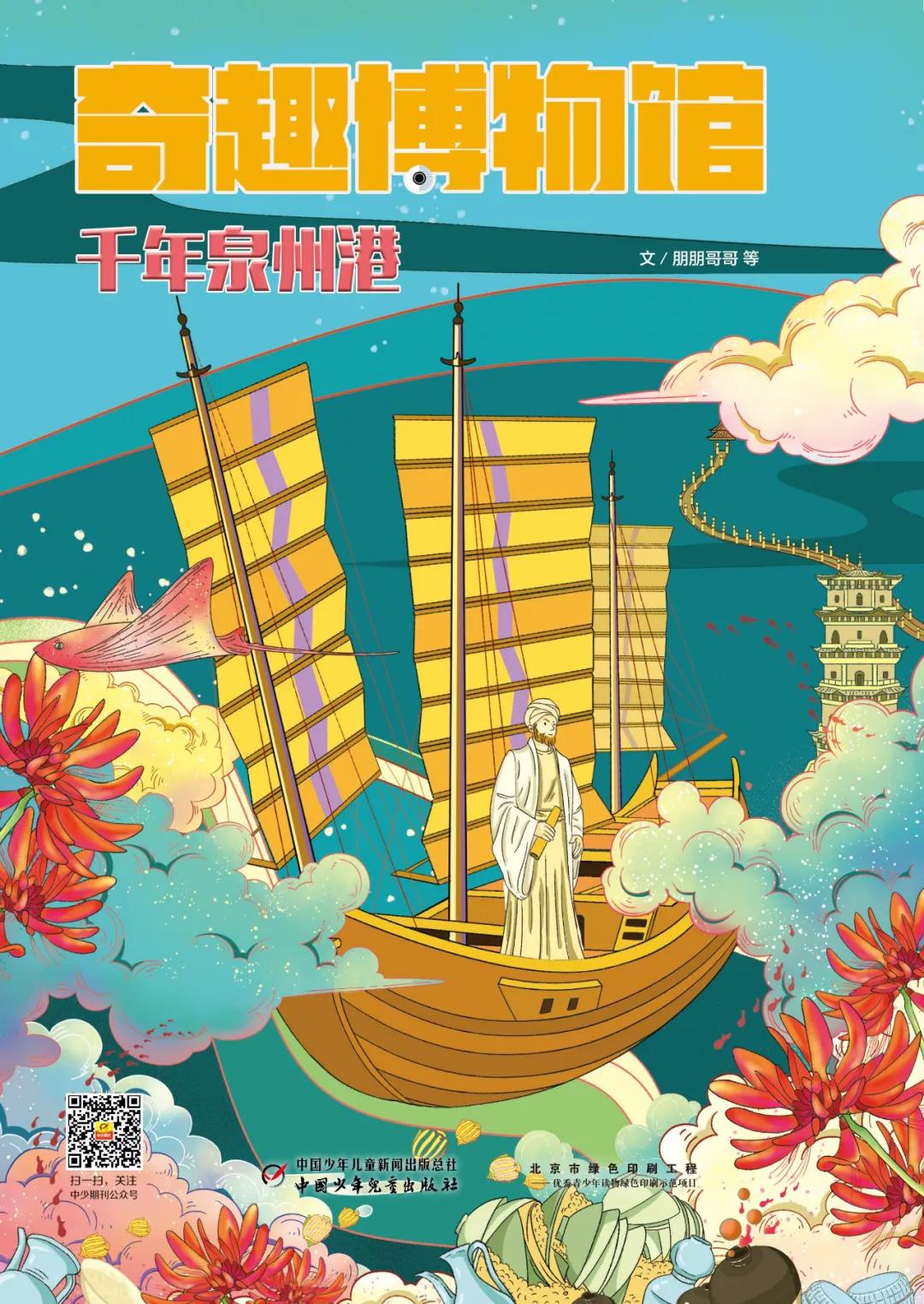

马可·波罗曾这样描述泉州:“刺桐是世界最大的港口之一,大批商人云集于此,货物堆积如山,买卖的盛况令人难以想象……”千百年前的“中国制造”——瓷器、丝绸、铜铁器、茶叶等日用品,从泉州出发,沿着前人辛苦开辟的航道,去往不同的国家……

在很长时间里,中国是世界上唯一生产瓷器的国家。瓷器质地细腻如玉、光亮如镜、造型优美,深受各国人的追捧。中国陶瓷是经海上丝绸之路外销的主要商品,丰富了古代海上丝绸之路沿线国家人民的生活。中国陶瓷不仅在国内外许多沿海港口城市有考古发掘出土,也频频被发现于国内外的水下沉船中,这印证了古老的海上丝绸之路也是一条“陶瓷之路”。

宋元时期,泉州是中国南方重要的陶瓷生产基地,出现了磁灶窑、德化窑、安溪窑、东门窑、南安窑等著名的民窑,产品远销世界各地。“华光礁1号”沉船、“南海一号”沉船、印度尼西亚沉船、菲律宾沉船均出水了泉州陶瓷。在东亚、东南亚、南亚、西亚及非洲等地的考古发掘中,也发现了丰富的泉州陶瓷。

位于福建泉州晋江市磁灶镇梅溪两岸的磁灶窑,是宋元时期泉州重要的陶瓷外销窑口,这里烧制的陶瓷制品种类繁多、器型丰富,主要是生活用品和陈设器等,通过海上丝绸之路远销日本和东南亚等国家和地区,特别是军持、小口瓶等均为畅销品。

宋元以后,磁灶窑烧制一种带龙纹浮雕的瓮,称为“龙瓮”,它们除了内销,还远销东南亚各国。

明代时,福建泉州德化县烧制出一种十分独特的白瓷,这种瓷釉色如脂似玉,人称“中国白”“鹅绒白”“象牙白”等,被誉为“世界白瓷之母”,被许多国外博物馆所珍藏,甚至见于几百年前的西方油画中。

意大利旅行家马可·波罗曾详细描述了德化瓷器的制作过程,并赞叹这种瓷器物美价廉:

“人们首先从地下挖取一种泥土,并把它堆成一堆,在三四十年间,任凭风吹雨淋日晒,就是不翻动它。泥土经过这种处理,就变得十分精纯,适合烧制上述的器皿。然后工匠们在土中加入合适的颜料,再放入窑中烧制。因此,那些掘土的人只是替自己的子孙准备原料。大批制成品在城中出售,一个威尼斯银币可以买到八个瓷杯。”

如今,在意大利威尼斯的圣马可教堂中,藏有一件泉州德化窑瓷罐,据说是由马可·波罗带回威尼斯的,被称为“马可·波罗罐”。从广东南海海域发现的南宋商船——“南海一号”中,出水了大量的德化窑陶瓷。从船型和陶瓷判断,这可能是一艘从泉州港出发,前往东南亚或西亚进行海外贸易的福船型海船。令人感兴趣的是,“南海一号”中出水的德化窑青白釉印花双系罐,与意大利威尼斯圣马可教堂中的“马可·波罗罐”十分相似。

雅克·安德烈·约瑟夫·阿维德创作于1750年的油画《布里昂夫人饮茶坐像》,现藏于美国西雅图艺术博物馆。为了迎合潮流,油画中的布里昂夫人周围摆满了来自异国的新奇物件,比如壁炉架上的中国瓷器,左边是来自泉州德化窑的犀角杯,这可能是她的异国藏品中最为令人瞩目的一件

1690年~1720年出产的,德化白瓷狮子像,高12.5厘米,为私人收藏。德化白瓷狮子像被运到欧洲前未加装饰,其中一个约于1720年~1730年在荷兰用珐琅彩和描金做了装饰,并绘上模仿欧洲雕版的狩猎场景

从泉州港销往世界各地的瓷器,不限于泉州本地出产的,还有大量来自景德镇(窑址在今江西景德镇)、建窑(窑址在今福建建阳水吉镇)、龙泉窑(窑址在今浙江龙泉)、吉州窑(窑址在今江西吉安)等著名窑口的瓷器。这些名窑烧制的精品大量经由泉州港远销海外。

在日本九州(日本第三大岛)出土了不少中国古代瓷器,比如九州北部的福冈,在该地修建地下铁路时,考古工作者清理了15000平方米的土地,出土中国陶瓷片10万片。除了汀溪窑的珠光青瓷、磁灶窑的黑绘青瓷、浙江龙泉窑的青瓷、江西吉州窑的青瓷、湖田窑的青白瓷外,福建建窑的黑瓷和德化的白瓷也是畅销海外的瓷器。

知识链接:泉州瓷窑

除了磁灶窑和德化窑,在宋元年间,泉州还活跃着很多大大小小的瓷窑。比如福建泉州安溪(古称清溪)县一带,瓷土储量大,分布广。这一地区出产的瓷器以青瓷、青白瓷、青花瓷为主。值得一提的是,安溪青花瓷作为中国重要的外销商品之一,在我国西沙群岛、日本冲绳岛、坦桑尼亚、印度、斯里兰卡、东南亚等国家和地区都有发现。

宋,汀溪窑青釉划花碗,现藏于泉州海外交通史博物馆,这件青釉划花碗是福建同安县汀溪窑烧制的瓷器,南宋时,这种瓷器在日本和东南亚风行一时,后来,由于日本高僧珠光喜欢用这种碗做茶具,它也被称为“珠光碗”或“珠光青瓷”

知识链接:泉州瓷器贸易品种

据南宋宝庆年间担任泉州市舶司提举的赵汝适所撰的《诸蕃志》记载,当时从泉州港输出的瓷器包括青瓷、白瓷、青白瓷等,以及陶质粗瓷,在58个与泉州有贸易往来的国家和地区中,有一半以上参与了泉州的外销瓷贸易,销售范围包括亚洲和东非的许多国家和地区。

泉州开元寺内有一棵千年古桑树,至今枝繁叶茂,似乎在提醒人们:别忘记这里的养蚕业与丝织业曾经冠绝一时。宋元时期,泉州有“织染为天下最”的美名。摩洛哥旅行家伊本•白图泰在游记里盛赞美丽的“刺桐缎”:“此城(刺桐城,即泉州)甚壮丽,织造绒及一种名称‘刺桐缎’之缎子,较之行在(杭州)、汗八里(北京)所织之缎为优。”在伊本•白图泰眼中,刺桐缎可是比杭州、北京的织缎更好的丝织品。

《诸蕃志》中记载,古代泉州的丝织品曾远销至今天的日本、朝鲜、越南、柬埔寨、印度、斯里兰卡、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、坦桑尼亚等国。直到明清时期,泉州仍是福建的丝织品织造中心。

700多年前,意大利商人雅各来到泉州。在这里,他注意到一种用灌木的小叶子做成的饮料很受当地人欢迎,这种叶子便是茶叶。宋朝时,泉州的茶叶已经远销海外。有资料描述这时的安溪茶“其味尤香,其功益大,饮之不觉两腋风生”,意思是安溪茶甘美醇香,喝了之后让人有飘逸欲飞的感觉。宋元时期,安溪的茶业已具备产业化的雏形。17世纪以后,在大量进入欧洲市场的中国茶中,安溪茶已占有一定比例。如今,安溪铁观音(介于绿茶和红茶之间,属于半发酵茶)更是闻名海内外。

除了我们比较熟悉的这些“中国制造”——陶瓷、丝绸、茶叶,铁器和铜、铁钱也是由泉州远销海外的主要产品。早在五代十国时期,中国的铜铁制品便远销海外。有这样一种说法:“陶器铜铁,泛于蕃国,取金贝而还。”指的是在10世纪时,陶器、铜铁制品经泉州大量销往海外,换回了金银珠宝等。

泉州安溪县青阳村曾是宋代官方设立的专职铁场之一,如今我们还可以看到青阳下草埔冶铁遗址这样的遗迹。在“南海一号”沉船中,考古工作者发现了大量的铁锅、铁钉等铁器,这进一步证实了当时泉州的金属制品贸易之盛。

明代西班牙银币,现藏于泉州海外交通史博物馆。明代时,泉州商人掀起民间海上贸易热潮,他们从事生丝、陶瓷等中国商品的海外贸易,在菲律宾及东南亚等地与欧洲商人进行交易,收获了数量惊人的西班牙银币

泉州是古代海上丝绸之路的“东方第一大港”。泉州人不畏艰辛,涉风涛之险,闯异国他乡,将我国的陶瓷、丝绸、茶叶、金属制品等输往海外,运回木材、药材、香料、珠宝等货物,让“中国制造”驰名海外,也促进了东西方文化的交流。

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号