来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2020-08-12 16:11:49 浏览量 :427

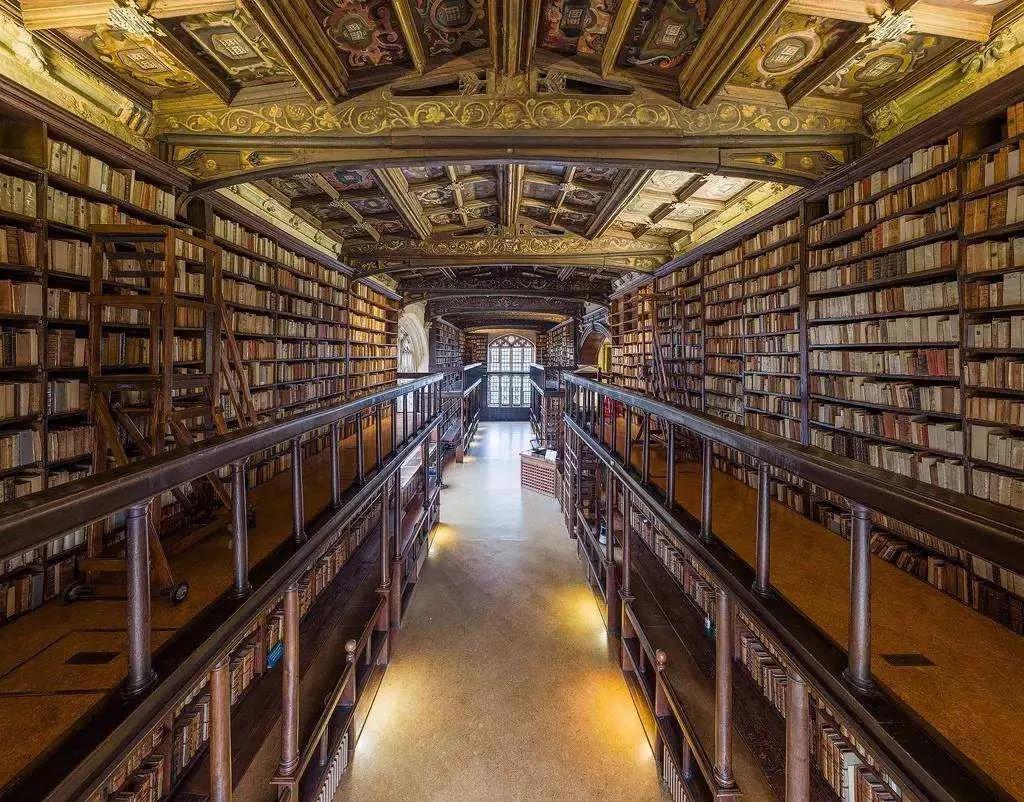

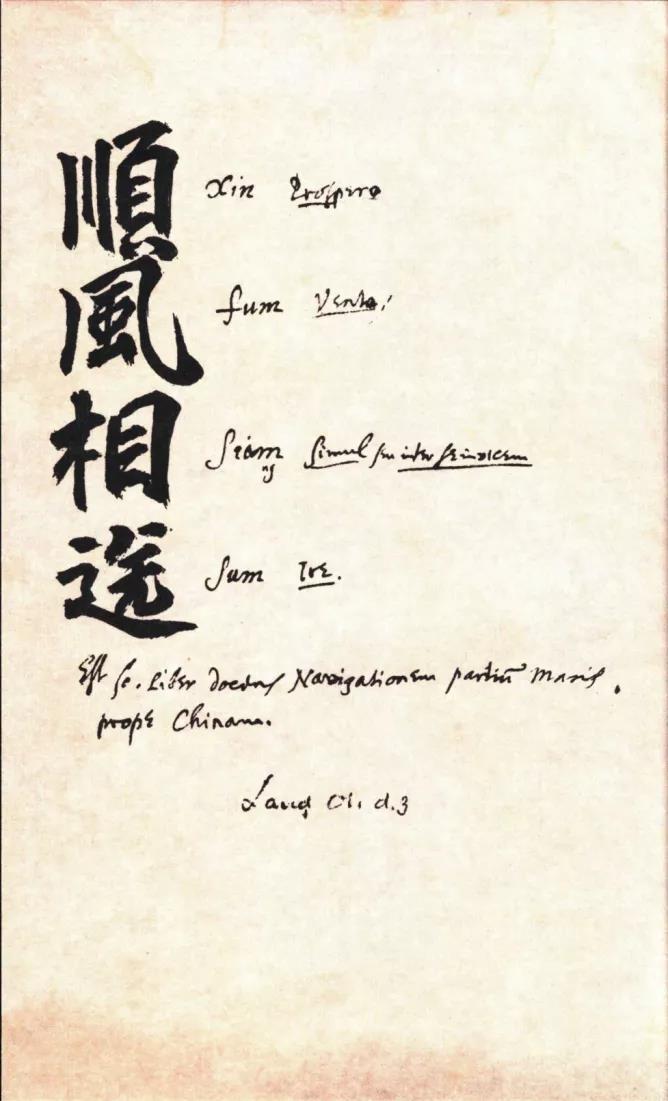

《顺风相送》收藏于牛津大学博德利图书馆(BodleianLibrary, library of the University of Oxford),入藏编号为MS.LaudOr.145。据考证,该书最初由荷兰东印度公司商人在东南亚华侨手中购得,随后在阿姆斯特丹进行拍卖,本书曾为一个欧洲耶稣会所拥有,后为英国坎特伯雷大主教威廉·劳德(William Laud,1573-1645年)所得,并于1639年捐赠给博德利图书馆。

1681年12月5日,比利时耶稣会士柏应理(Philippe Couplet)准备回欧洲述职,邀其得意门生、南京名医之子沈福宗(MichaelAlphonsius Shen Fu-Tsung)自澳门启航,一起出访欧洲诸国,先后抵达葡萄牙、罗马、法国、英国、比利时、荷兰。1687年访英期间,沈福宗应东方学家托马斯·海德(Thomas Hyde)的邀请到牛津大学博德林图书馆为所藏中文书籍编写书目。

为了表示尊敬,沈福宗称海德为“德老爷”,托马斯·海德则呼沈福宗为“最尊敬的朋友”,沈福宗不仅将该抄本定名为《顺风相送》,同时在书名旁留下了Xin fum siam sum(他来自中国南方)的题记,海德也按其所介绍的书中内容,写下了Liber docens navigationem partium maris prope Chinam(一部关于在中国附近海域的航海书)的内容简介。

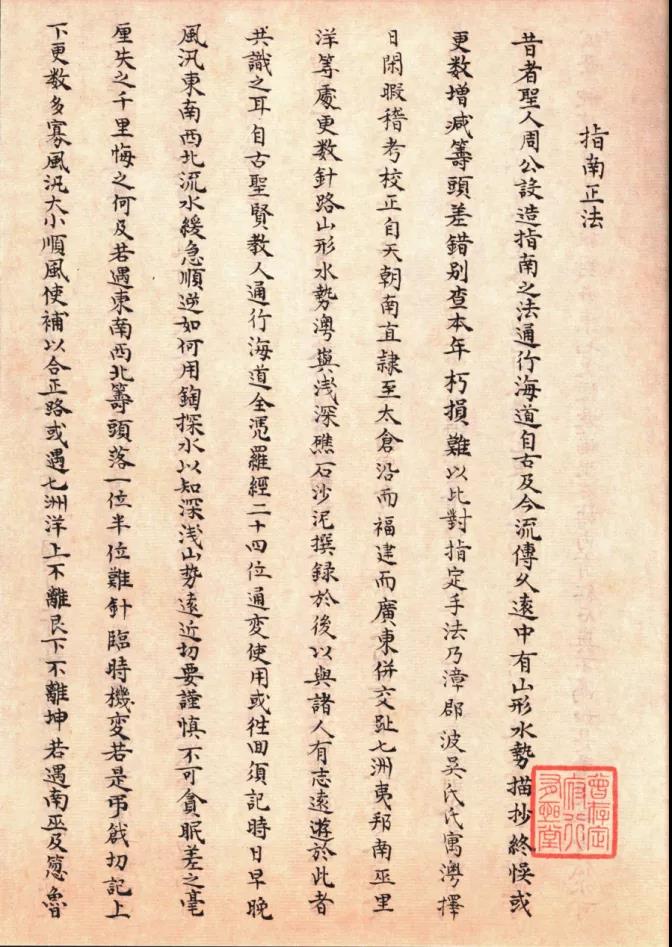

《顺风相送》收录了127则航海气象观测、航行用针情况及国内外航路岛礁信息,具体内容包括神明祭祀、航行禁忌,逐月恶风、四季四方雷电、太阳太阴出没、潮水消长、观测日月星辰等气象、潮水观测方法,以及行船更数、定风用针等航行技术;以及各州府山形水势深浅泥沙地礁石、航路沿线各海域情况说明;并详细记述各处往返针路、日清、各海域行船罗经方向、更数针位、山屿远近、路程距离、能否停泊等情况。据相关学者考证,推测该抄本成书时间大约在16 世纪中叶的隆庆至万历初年之间。

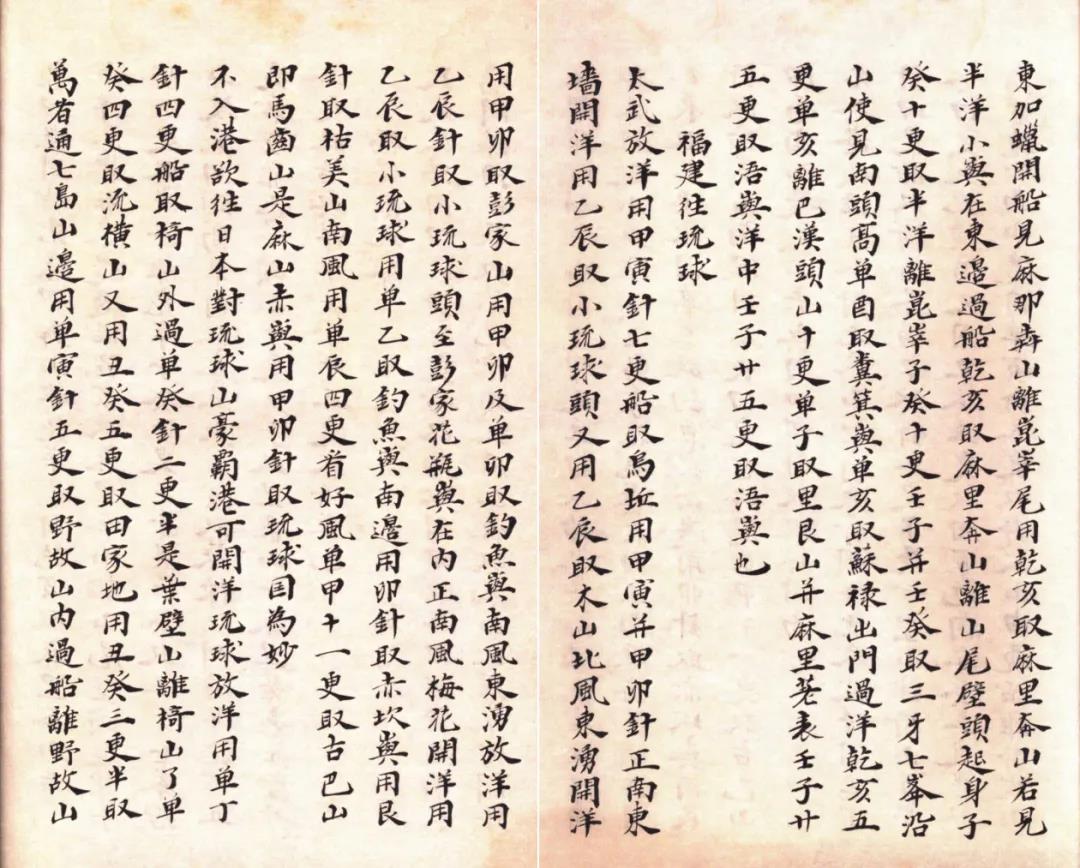

《顺风相送》抄本还是目前所见现存最早记录钓鱼岛属于中国的文献,在“福建往琉球”条中,就提到了“钓鱼屿”(即钓鱼岛)与“赤坎屿”(即赤尾屿)。其针路原文为:

太武放洋,用甲寅针七更船取乌坵。用甲寅并甲卯针正南东墙开洋。用乙辰取小琉球头。又用乙辰取木山。北风东湧开洋,用甲卯取彭家山。用甲卯及单卯取钓鱼屿。南风东湧放洋,用乙辰针取小琉球头,至彭家花瓶屿在内。正南风梅花开洋,用乙辰取小琉球。用单乙取钓鱼屿南边。用卯针取赤坎屿。用艮针取枯美山。南风用单辰四更,看好风单甲十一更取古巴山,及马齿山,是麻山赤屿。用甲卯针取琉球国为妙。

《指南正法》也同样收藏于牛津大学博德利图书馆(Bodleian Library,library of the University of Oxford),入藏编号为Backhouse 578。据馆藏记录,为埃德蒙·特里劳妮·巴克豪斯爵士捐献给图书馆。

据考证,该抄本应是清代卢承恩与吕磻辑的《兵钤》一书的附录,在该抄本首页钤印有乾隆皇帝玄孙、第五代定郡王载铨(1794-1854)的“曾存定府行有恒堂”印文。相关学者根据书中所出现的“王城”(1624)、“思明”(1655)、“东都”(1661)及“大明”“大清国”“天后”等字样,认为该书大约完成于1685年左右。

是书收录了87则航海祭祀祝文、气象观测、航行用针情况及东西洋岛礁航路信息,具体内容包括定罗经中针祝文、观电观星、太阳太阴出没、定针风云的方法,及逐月恶风、逐月水消水涨时候的记录,航行用针、船行更数的操作技术;以及唐山并东西二洋山屿水势、对坐图等;此外还详细记录东西洋航线及沿途岛礁、海域水深等来回海道的山形水势、更数针位、可否靠泊等情况。

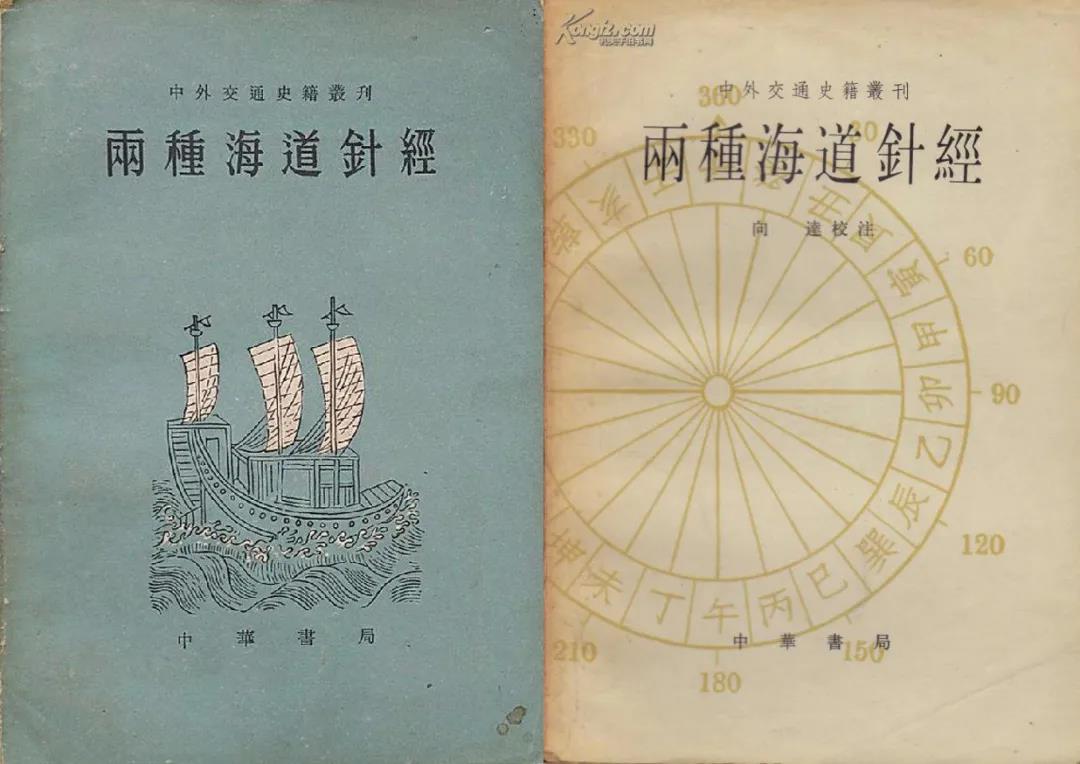

1935-1936年间,我国著名历史学家向达先生被北平图书馆派往英国牛津大学博德林图书馆作为交换馆员,协助整理馆藏中文图书,在此期间,重新发现了《顺风相送》与《指南正法》,遂抄录回传国内,并以《两种海道针经》为题进行校注,列入“中外交通史籍丛刊”,于1961年由中华书局出版。

也正因向达先生的转抄整理,才使国人得以重新目睹这一长期在民间舟师火长间秘不示人的“舟子秘本”的真实面目,这两本航海针簿也成为我们研究中国古代航海史、海外交通史、中外关系史等方向的重要海洋文献资料,同时也为明清海上航路的演变提供重要的文本支撑。

近年来,刘义杰先生根据《顺风相送》原抄本,在以往研究的基础上,对其重新进行句读、校勘和补注,写成了《<顺风相送>研究》一书,该书不仅纠正了向达先生校注本中出现的错误,并补齐了原刊本的阙失部分。在此基础上,还对《顺风相送》中针路进行深入而细致的解读,全面地阐述了我国古代航海技术所取得的非凡成就,同时还纠正了前辈学者在航海科技史中的不少舛误,是近年研究航海针簿方面的重要研究成果。

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号