来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2020-04-27 15:18:28

在泉州以“刺桐”之名享誉全球的中世纪,印度商人越洋而来,聚族而居,见证了这座港城因海上丝绸之路而流光溢彩的岁月。

2019年10月,中印两国领导人在泰米尔纳德邦进行非正式会晤,习近平总书记和莫迪总理提议支持福建与泰米尔纳德邦建立友好省份,泉州与金奈建立友好城市。泉州与金奈,分别地处中印南部的两个滨海城市由此连结,其背后是两个文明古国源自一千多年前在海上丝绸之路上的交往。

中国人对印度是熟悉的,那里是深刻影响了中国的佛教的起源地,是大唐高僧西天取经的圣土。中国人对印度又是陌生的,现在的印度,80%的人们信奉的宗教不是佛教,而是比佛教早了近千年,最初影响过,又最终同化和融合了佛教的新婆罗门教,西方人进入印度后,称之为Hinduism即印度教。印度教是世界上最古老的宗教之一,教理复杂,包容着多种信仰、多个教派,其民间习俗、生活方式和文化现象庞杂,矛盾又统一。它在中国留下的痕迹太少,信仰的鸿沟成为今日中印人民加深了解的障碍之一。

泉州,中国东南沿海的古老城市,拥有目前国内唯一发现的印度教寺遗存。今天但凡谈及古代印度教与中国,都离不开这个中世纪被称为“zaiton”(刺桐),曾经多种宗教同时并存和谐相处的城市。Zaiton是古代泉州的别称,10-14世纪时她以此称呼闻名世界,是海上丝绸之路巅峰时期最典型的港口城市,是中世纪旅行家笔下流光溢彩的东方大港。昔日的繁华为泉州留下大量珍贵的遗存,包括印度教雕刻艺术。它们不仅给予我们零星了解印度教经典、神话传说及文化艺术的机会,更揭示了泉州与泰米尔地区悠久的交往史,让金奈乃至南印度在海上丝绸之路相遇泉州变得更加具体。

金奈,古时为印度东南沿海科罗曼德尔海岸的渔村,17世纪开始设市,旧称马德拉斯,1996年改称金奈,现为泰米尔纳德邦的首府。我国的宋元时期,金奈并没有独立建市和命名,所在的泰米尔地区先后隶属于朱罗王朝(Chola)和潘迪亚王朝(Pandyan)的辖区。南宋地理学家赵汝适在地理专著《诸蕃志》中把朱罗国称为注辇,元代航海家汪大渊在《岛夷志略》里把潘迪亚王国称为马八儿国。因此,历史文献上没有泉州与金奈交往的记载,而是以泉州与注辇国或马八儿国的往来流传下来。

古代南印度有很多港口是印度洋商业贸易的重要中转站,来自东部的中国海商和西面的阿拉伯海商远航贸易时停留在那里维修船舶、转乘新船和采购货物,科罗曼德尔沿海更是泉州人远航的目的地之一。因此,地处科罗曼德尔沿海的泰米尔地区历史上与泉州发生过频繁的交流和贸易往来。

文献中记载的泉州最早海外交通,是始于公元558年南朝时期印度高僧拘那罗陀的到访。拘那罗陀来到梁安郡(今天泉州的南安丰州),计划换乘大船从梁安港返回家乡。在泉州太守和众弟子的挽留下,拘那罗陀暂时留下来,并在佛教寺院“建造寺”(现延福寺)翻译《金刚经》,直到公元562年才从梁安港启航南行。

但泉州与南印度真正的交集缘于商贸。唐末至五代,泉州开始成为海上丝绸之路的重要港口,而南印度一直是印度洋贸易的重要连结地带,中国南部的泉州商人和印度南部的泰米尔商人都是印度洋上的积极参与者,双方对彼此商品的渴望,推动着两地商贸往来逐渐频繁。中国的丝绸、瓷器和金属制品深受印度人青睐,印度的胡椒、香料和棉织品是古代中国人永不满足的追求,因此许多泉州商人远航印度从事贸易,泰米尔商人也跨洋而来并聚族而居,宋代的泉州城南甚至出现泰米尔商人社区。

《诸蕃志》记载北宋雍熙年间,天竺(今印度)僧人罗护那航海到泉州,从后渚港登岸。因其德行高超,泉州蕃商争相向他慷解义囊,但他不私自收取,而是筹集起来,在城南买地建佛教寺庙“宝林院”。《诸蕃志》还提到时罗巴智力干父子来自距离遥远的南毗国(现印度泰米尔地区),居住在泉之城南。

20世纪 40 年代和 60 年代,在南印度坦焦尔(泰米尔纳德邦内)地区陆续发现中国宋代钱币。12-13 世纪,中国商人还在南印度泰米尔纳德邦建有佛教建筑,是一座砖结构的中国风格佛塔,说明南宋期间,中国南部沿海的商人在南印度已经形成一定的规模和实力,甚至在那里定居。

中世纪外国旅行家的描述更是鲜活生动,南宋末年来到泉州的意大利犹太商人雅各在《光之城》里描述居住于泉州的印度商人:“那些大印度的商人,他们很容易被看出来,因为他们又瘦又黑,他们的妇女,尤其是chesimur的妇女,都非常美丽。这些大印度人和他们的妇女都根据自己的选择,以蔬菜、牛奶、米饭为食,不吃肉和鱼。”

马可·波罗在泉州也看到“印度一切船舶运载香料及其它一切贵重之物咸往港。商货宝石珍珠输入之多竟至不可思议。”他甚至还详细记下两地的货运交换,在马八儿国“船舶自极东来者中国,载铜以代沙石。运售之货有金锦、绸缎、金银、丁香即其它细货香料,售后就地购买所欲之物而归。马里八儿国输出之粗货香料,泰半多运往蛮子大州。”

伊本·白图泰则说,在印度西海岸,发现13艘中国商船在此停靠。每艘商船都携带一千余名船员、水手,有着庞大的龙骨和壳板,使用水密舱壁的技术,并且他认为这种大船只建造于广州和泉州港。

泉州与南印度的往来在元代达至巅峰。《元史》记录“自泉州至其国(马八儿)约十万里”,这十万里的海路是连起中印两地官方和民间往来的重要纽带。元使杨庭壁、著名航海家亦黑迷失多次肩负元庭使命从泉州出发航至马八儿国。元朝和马八儿多次互派使者、马八儿丞相不阿里之子小不阿里投奔元朝等多个史实证明双方互动极为频繁。这种政治上的密切往来是泉州商人与泰米尔商人海上贸易的重要保障,加之元帝国与马八儿王国都积极鼓励海外经商,因此在接下来几十年里,印度半岛和中国之间的商业关系迅速扩展。中国与印度的交通贯元代始终,其中最为频繁的无疑是泉州与马八儿的海路交通。1987年印度考古学家对南印度沿海发现了1000多块中国陶瓷残片。

文化伴随着商贸的来往不断地交汇。在那个“刺桐”风靡全球的时代,世界上各色人等携着各自的信仰汇聚泉州,基督教、伊斯兰教、犹太教接踵而至,泉州热情地接纳着。印度教文化也自然而然地随着印度商人来到了泉州。他们在泉州这个国际大都会里盖起了富丽堂皇的“番佛寺”,建造了祭坛。

明代《清源金氏族谱》记载:元代末年,西域人那兀纳在泉州城南建有一座规模宏大、富丽堂皇的印度教寺——番佛寺。清代《晋江县志》进一步证实“番佛寺池,在城南隅。”1956年12月在泉州伍堡街的住宅区中,出土了一方泰米尔文碑铭,记录了1281年,一位印度商人在获取商业执照后,在泉州建造了一座供奉湿婆的神庙以为泉州祈福。这表明宋元时期,泉州有定居性的印度商人社区,并建有印度教寺。

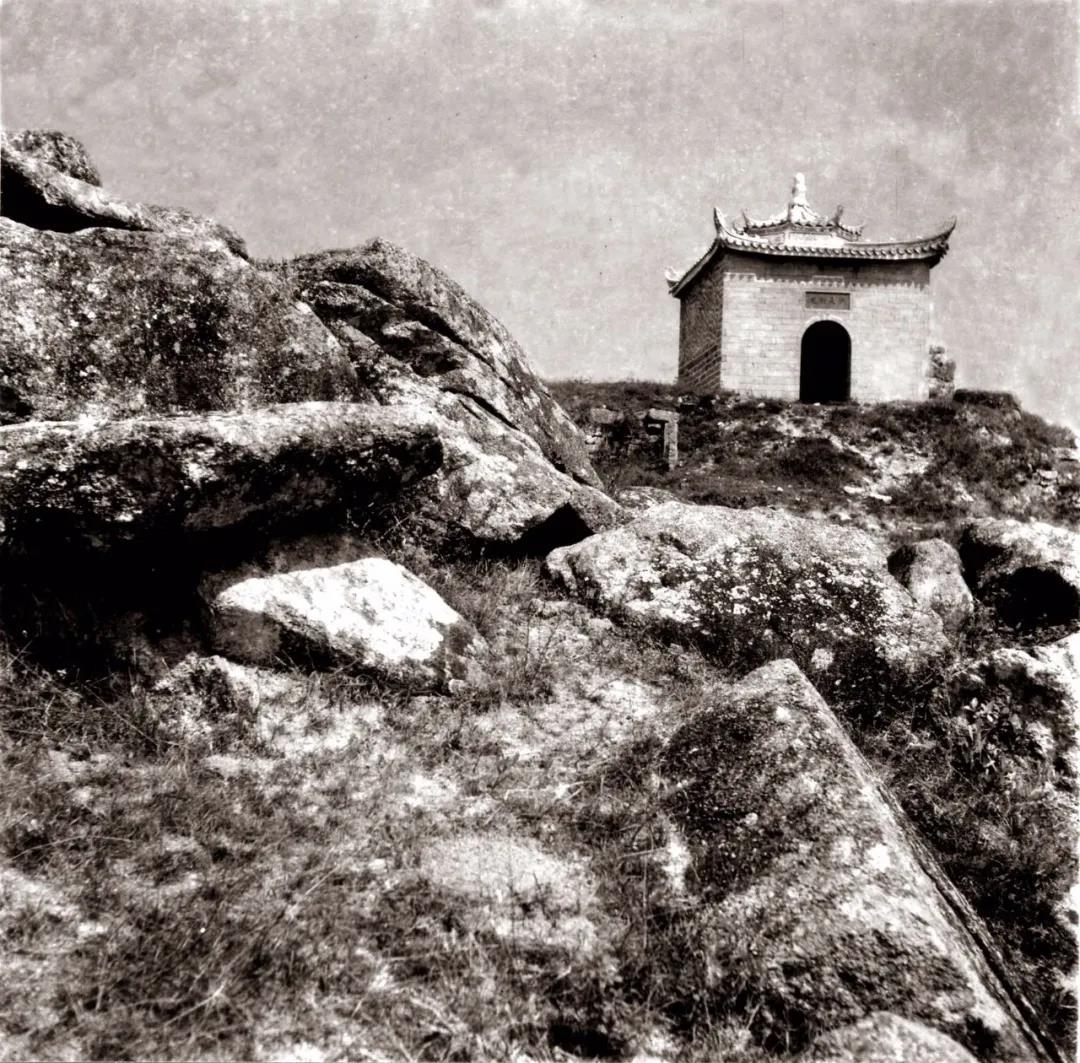

今天,这个在县志里记载为“极为壮丽”的番佛寺早已被毁,再难见其芳貌,但在离清真寺、府文庙、关帝庙不远的南教场,现在的旧车站附近,出土了大量精美的石刻,那里正是番佛寺最可能的遗址处,其地至今仍有“番佛寺池”的名称。还有城西的原幼师校园,城北的县后街白耇庙,城南的德济门等处,也陆续出土印度教建筑构件,给了我们不少的惊喜。泉州人把部分石刻遗物移至佛教寺庙开元寺、祭祀海神的天后宫,使它们成为寺院里最闪亮的一笔。

这些石刻近300方,皆为元代泉州印度教寺庙和祭坛的建筑构件,有石龛、石柱、立式神像和柱头、柱础、底座、石垛、雀替等建筑基础构件。目前它们大部分收藏于泉州海外交通史博物馆和泉州开元寺等处。石刻图案繁复神秘,以印度教主神和有关神话传说为题材,糅合中国传统装饰纹样,创造了一种表现外来宗教内容的独特风格,具有很强的艺术感染力。它们或讲述印度教故事中的某一场景,或雕刻着印度教神像、人物、动物,图案中往往还夹杂着中国文化的元素。

泉州宗教石刻研究奠基人吴文良曾指出:“这些石刻大多雕工精细,手法特殊,从雕刻的故事内容看来,它们都与三千年前印度的文学作品《摩诃婆罗多》与《罗摩衍那》两部史诗有关。”从出土石刻的神像来看,泉州印度教石刻以毗湿奴和湿婆的故事为主。

在印度教里,“梵”化身为三大主神被人们供奉:创造之神梵天、守护之神毗湿奴、毁灭和再生之神湿婆。经过几百年的发展,中世纪时梵天地位下降,毗湿奴和湿婆神各自的信徒数量达到了高峰,并形成印度教主要分支——毗湿奴派和湿婆派。当年驻留在泉州的印度教徒或许也是两派兼有。石刻中毗湿奴神含原型、化身及毗湿奴之妻,并以印度人民最熟悉和喜受的化身黑天为主,湿婆神主要的形象为林伽、舞王和湿婆之妻,多数以最广受崇拜的林伽形象出现。图像内容及表现形式与南印度泰米尔地区的相应图像十分相似。

更有趣的是石刻上的纹饰不仅有泰米尔地区常见的蛇纹、莲瓣纹,还有中国传统的吉祥图案和纹饰相结合,更隐约可见中国工匠的创作和理解,形成独特的图像组合。这些建筑构件尽管只是原建筑的一小部分,却透露了大量的信息,是我们研究泉州元代印度教寺,泉州与泰米尔地区经济文化交流的重要依据。

21世纪以来,随着文博工作的开展,泉州印度教石刻的相关信息逐步被推介至印度,引起各方关注。2019年,习近平总书记和穆迪总理在泰米尔纳德邦会晤时提到了远在东方的泉州印度教石刻,使这些长久以来停留在博物馆里,为历史学家、文博专家津津乐道的石刻,吸引了中印各界的目光。

作为古代中印两国交流的又一重要物证,作为新时代两大文明古国进一步交流的重要使者,石刻牵手起泉州与金奈的再次相遇。石刻讲述的人的故事,诠释的文化现象,记录的历史,使之承载起了新的历史使命。它们不仅为我们了解异邦文化,了解不同文化间的接触开启了一道门,更是告诉我们昔日中印之间有着频繁且友好的交往,是今天拉近中国与印度两大文明古国距离的使者,是增进两国人民相互的理解与沟通的纽带。

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号