来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2019-12-16 15:44:50 浏览量 :709

┃ NO.1 传统风帆时代的中国航海术 ┃

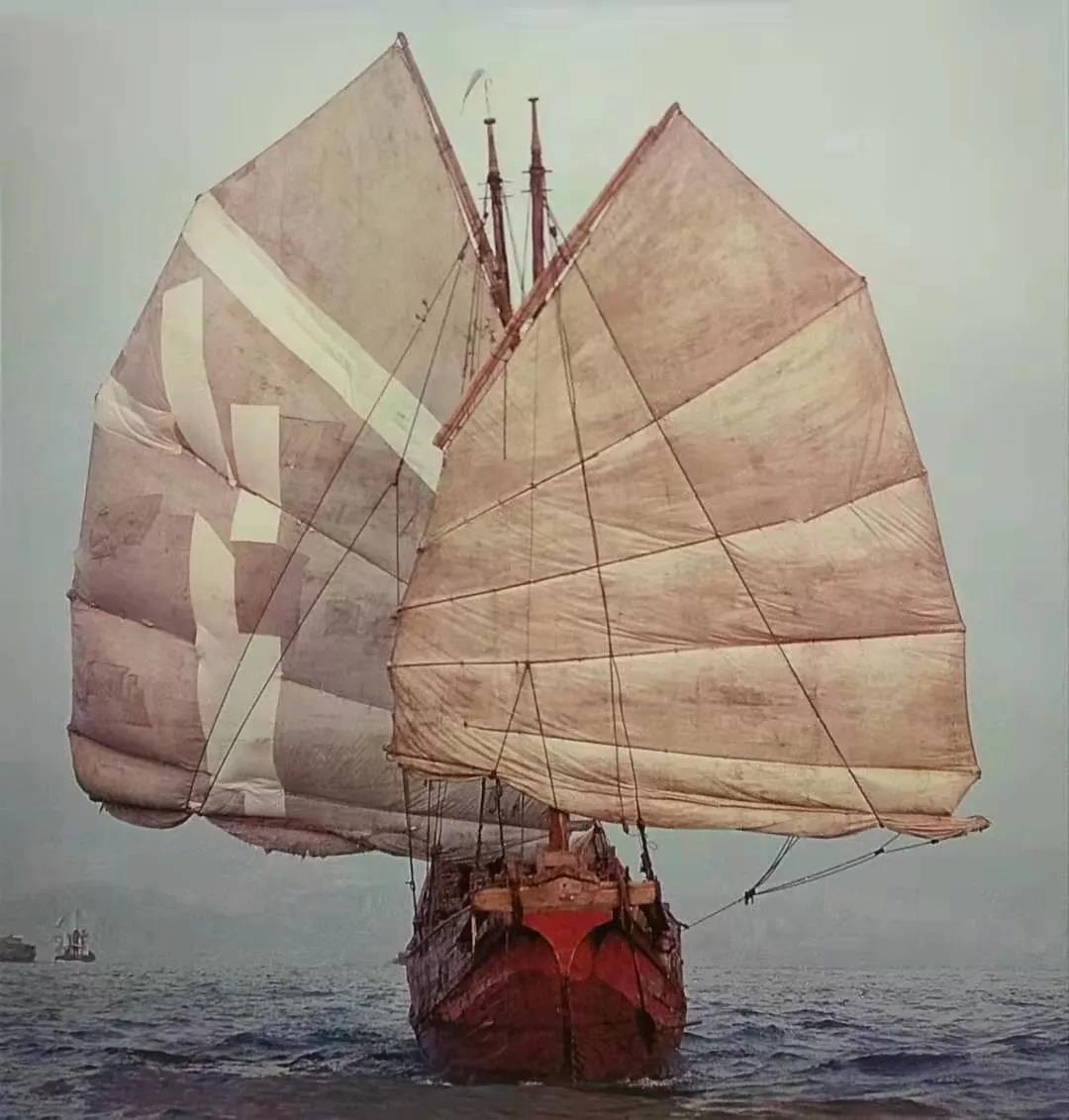

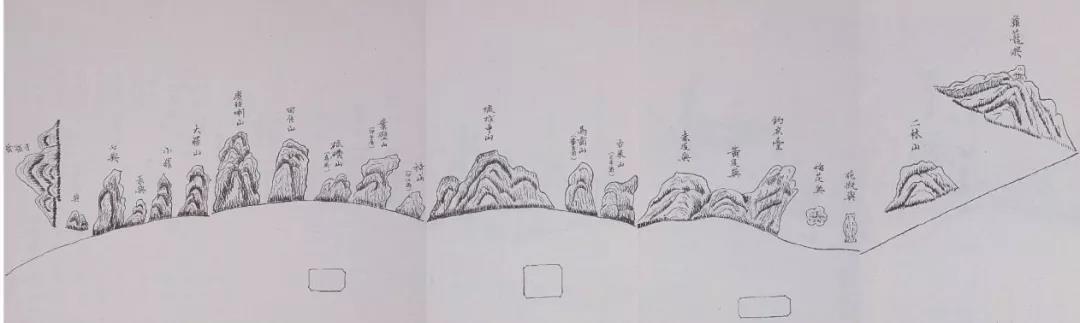

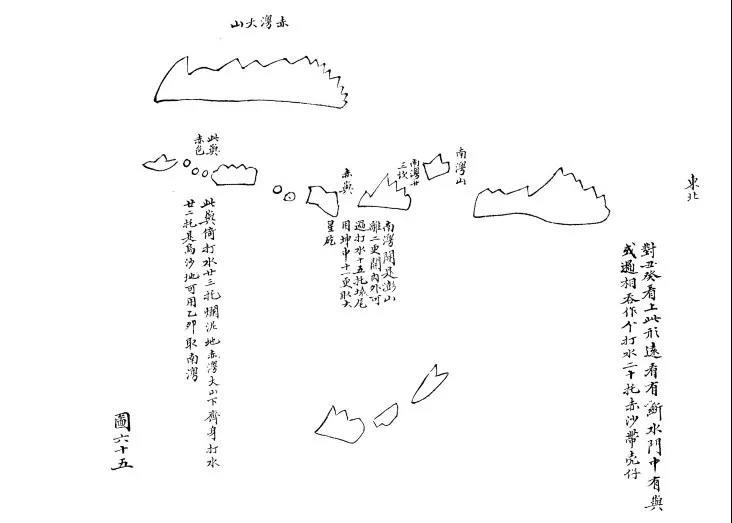

人类的航海活动经历了从近海沿岸航行到远洋跨海航行的发展过程,在这由近至远的海上活动中,海上先民也日渐积累起丰富的航海术知识。通过对山形(岛澳、沙汕、礁石)、水势(潮汐、洋流)、水色、水深、云层、雾虹、日月星宿以及海底状况等方面的观察,对船只在航行海域中的坐标进行定位,同时预测风颱雷飓是否到来,以判定是否继续航行抑或抛碇寄泊。

是谓舟师“观海洋中日出日入,则知阴阳;验云气,则知风色顺逆,毫发无差。远见浪花,则知风自彼来;见巨涛拍岸,则知次日当起南风;见电光,则云夏风对闪。如此之类,略无少差。相水之清浑,便知山之近远。大洋之水,碧黑如淀;有山之水,碧而绿;傍山之水,浑而白矣。有鱼所聚,必多礁石,盖石中多澡苔,则鱼所依耳。每月十四、二十八日,谓之‘大等日分’,此两日若风雨不当,则知一旬之内,多有风雨。凡测水之时,必视其底,知是何等沙泥,所以知近山有港。”

也正是在这出海跨洋的过程中,逐渐完善起以陆标定位的“地文航海”与以天文定向的“天文航海”,而航海活动中指南针的运用,又开启了“罗盘航海”时代。

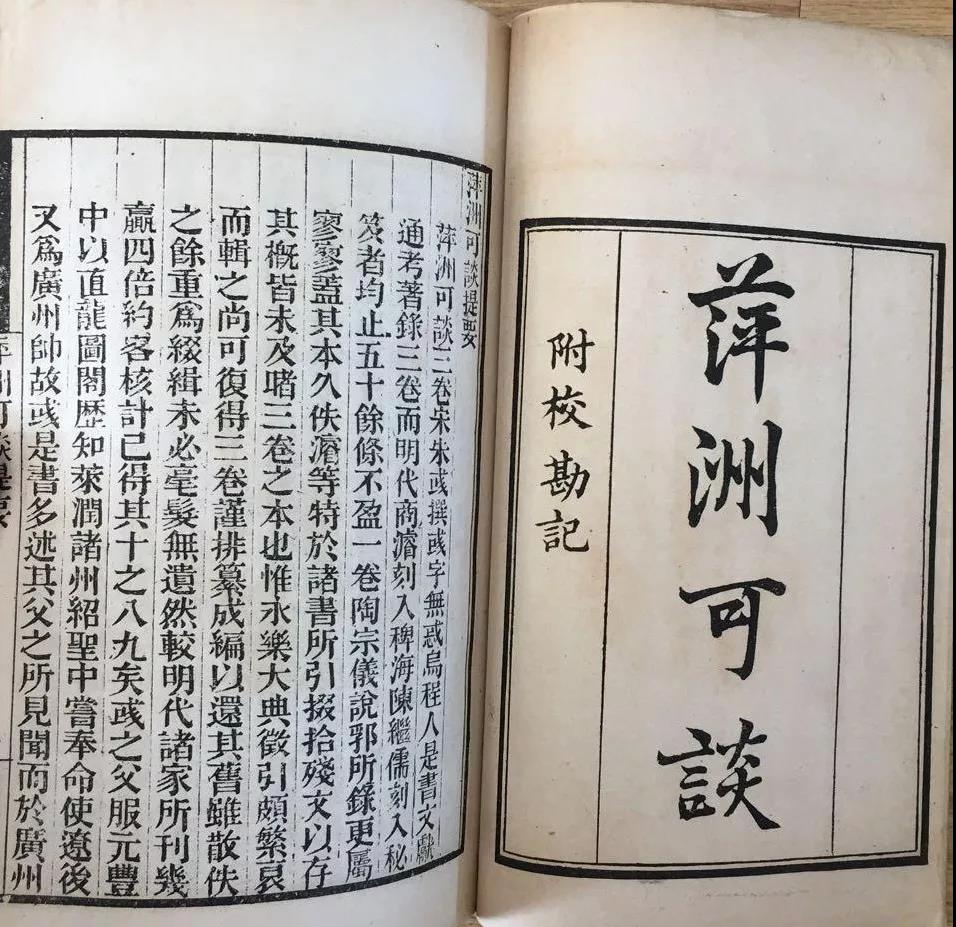

北宋宣和元年(1119)朱彧所撰《萍洲可谈》卷二“甲令”条载:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针,或以十丈绳钩,取海底泥嗅之,便知所至。”此一记载为其追记随父朱服于元符、崇宁年间(1098-1102)宦驻广州时的见闻,这是目前传世文献中关于中国海商将指南针应用于航海的最早记录,同时根据对钩取到的海底底质进行分析,判断船只的航行方位。

宣和五年(1123)徐兢出使高丽,返回中国后著有《宣和奉使高丽图经》一书,书中写到:“是夜,洋中不可住,维视星斗前迈,若晦冥,则用指南针,以揆南北。”这也成为我国航海史上以指南针导航远洋航船并成功往返的首次航行记录。

当然,在上引两则材料中,我们也可以发现指南针在当时航海中的应用尚处于辅助阶段,舟师只有在天气阴晦不明的时候才使用,这一方面与早期行船观星望日的传统习惯有关,另一方面也许与指南针早期的使用手段尚待改进提升有所关联。

到南宋时,我们可以看到指南针已经是以罗盘的形式出现在航海中,其使用的简便性与精确性也有大幅提升。吴自牧在《梦粱录》一书中就提到:“自入海门,便是海洋,茫无畔岸,其势诚险。盖神龙怪蜃之所宅,风雨冥晦时,惟凭针盘而行,乃火长掌之,毫厘不敢差误,盖一舟人命所系也。愚屡见大商贾人,言此甚详悉。……但海洋近山礁则水浅,撞礁必坏船。全凭南针,或有少差,即葬鱼腹。”由此也可看出航海罗盘在南宋时期航海中的地位和作用,也正是这则材料,我们知晓当时在船上掌管罗盘的专人被称为“火长”。

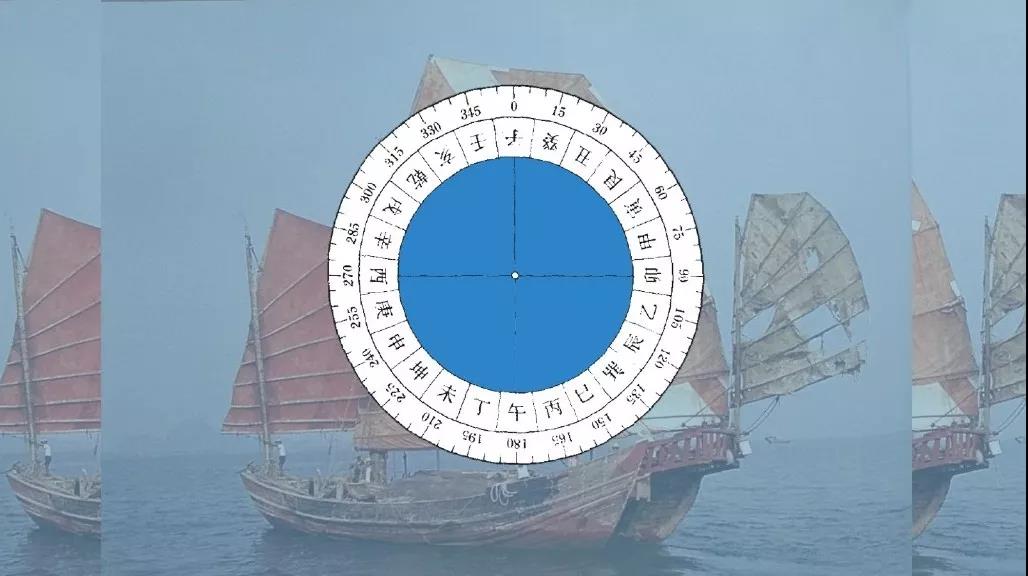

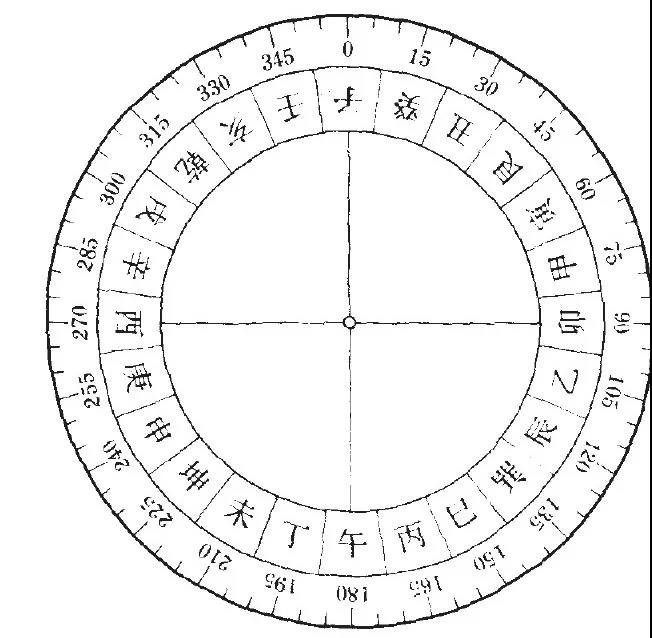

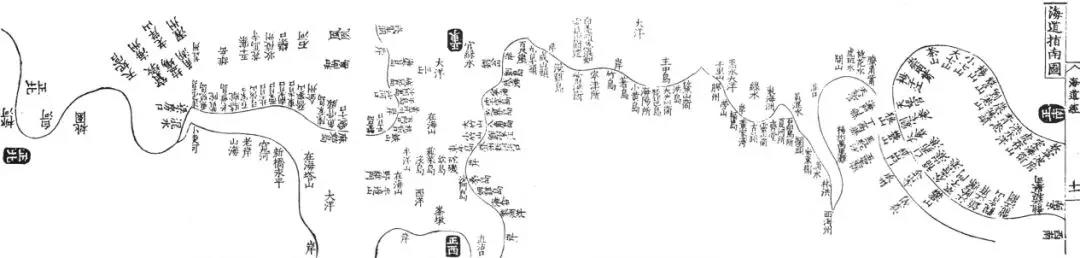

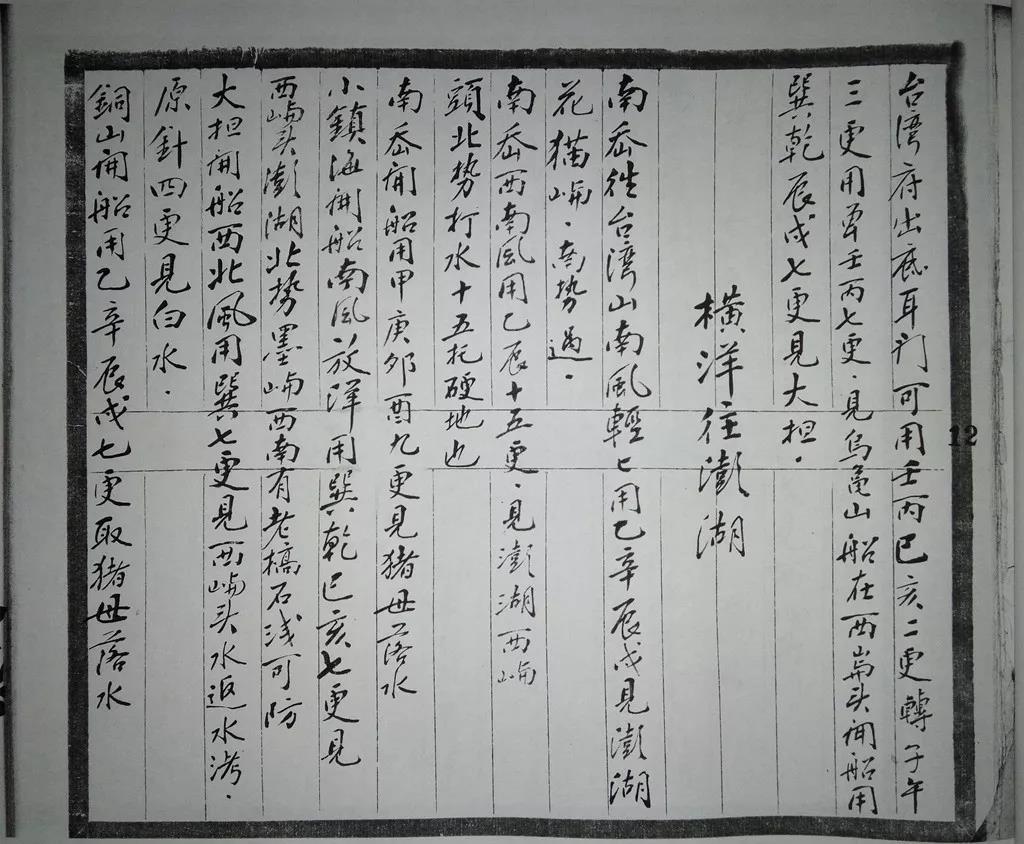

为方便使用,“针盘”以圆形水浮方位盘的形式被制作出来,盘面周圈刻有二十四个方位,分别以八天干(甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸),十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥),四卦(乾、坤、巽、艮)来表示,称为“正针”、“单针”或“丹针”,每一针位相差15°;如果加上每相邻两个“正针”间的中界线——“缝针”,则共有四十八个方位,精确度达到7.5°。船舶航行于两地间,因航道上岛屿、沙汕、沉礁阻隔,需不断调整航向,这过程中便形成一段段不同的针位航线,将之联缀起来便成为“针路”。

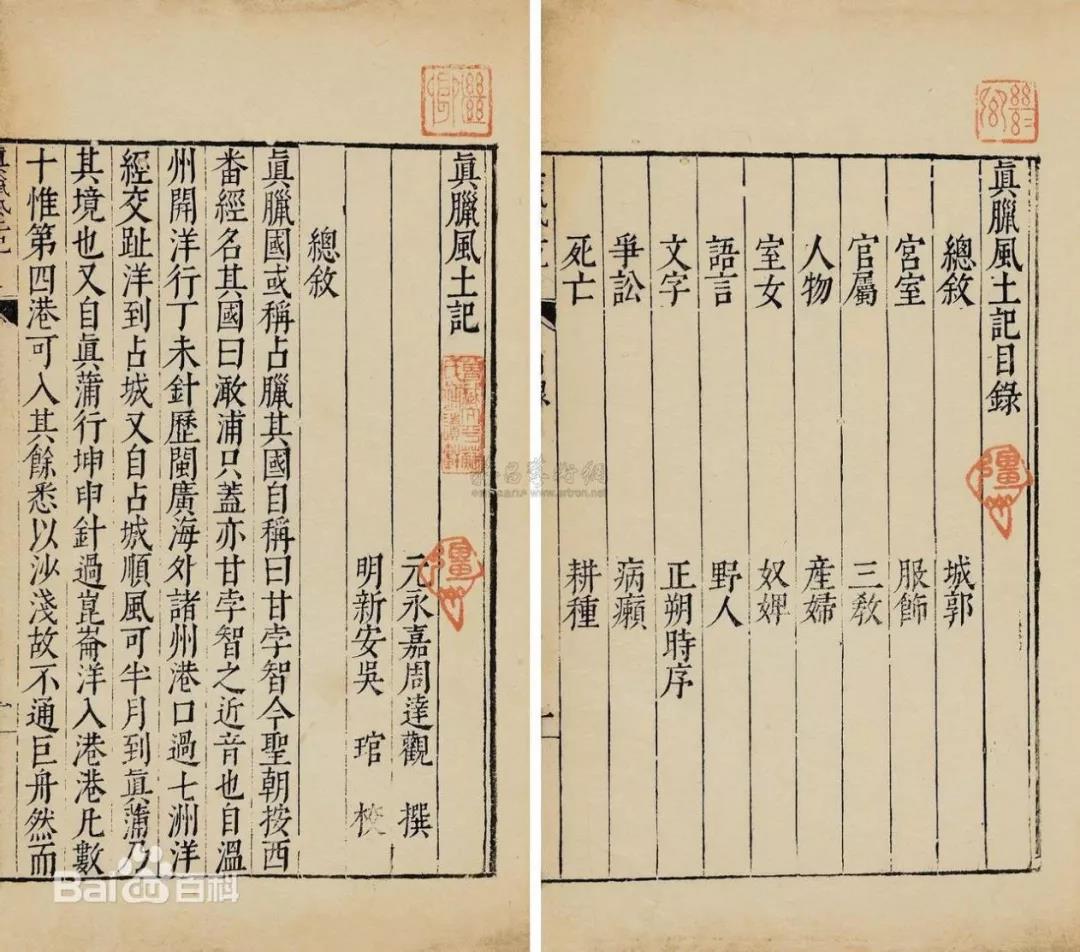

也正是宋代指南针的应用与推广,使航海过程中以“针路”的形式记录航线成为可能。元代周达观在《真腊风土记》一书中,便记其元贞元年(1295)随使前往柬埔寨的情形,在其总叙中便以针路的形式,记录下从温州前往柬埔寨的航线:“真腊国或称占腊,其国自称曰甘孛智。……自温州开洋,行丁未针。历闽、广海外诸州港口,过七洲洋,经交趾洋,到占城。又自占城顺风可半月到真蒲,乃其境也。又自真蒲行坤申针,过昆仑洋,入港。港凡数十,惟第四港可入,其馀悉以沙浅故不通巨舟。”这种以罗盘干支法标示航行的针路记录方式,也成为明清大量海道针经的滥觞。

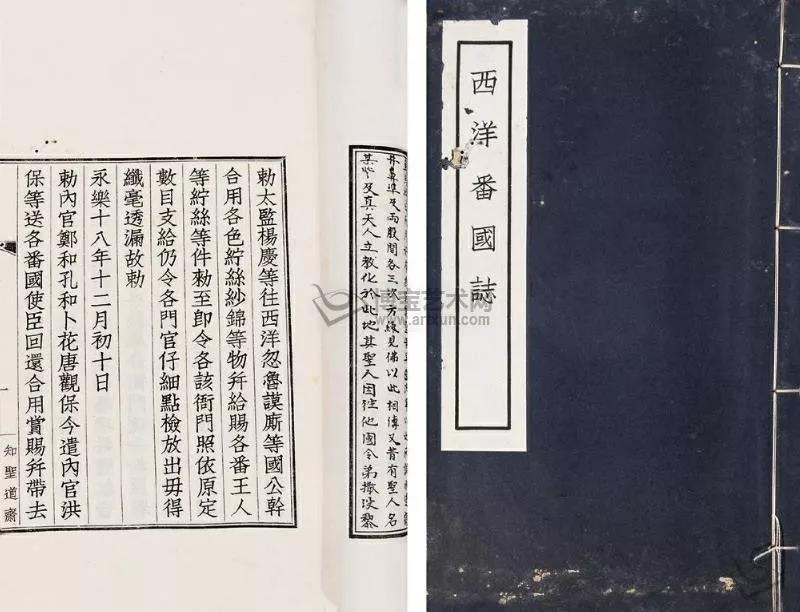

作为郑和船队随行人员的巩珍在其编著的《西洋番国志》一书的自序中也曾写道:“往还三年,经济大海,绵邈弥茫,水天连接。四望迥然,绝无纤翳之隐蔽。惟观日月升坠,以辨西东,星斗高低,度量远近。斫木为盘,书刻干支之字,浮针于水,指向行舟。经月累旬,昼夜不止。海中之山屿形状非一,但见于前,或在左右,视为准则,转向而往。要在更数起止,计算无差,必达其所。始则预行福建、广、浙,选取驾船民梢中有经惯下海者称为火长,用作船师。乃以针经图式付与领执,专一料理,事大责重,岂容怠忽。”从此条记载中,我们知晓海上善操舟者如何过洋牵星、浮针定向、辨山定位、定更计程。

作为舟师的“火长”,其职责即为船舶引航,而其手中所领执的,不止有“针经”,还有“图式”,是故文字与图像相配合,内中记录的也还包括船位的计算及航海操作规程。所以古代这类舟师所执的“航海通书”,或只留下文字描述,或是图画勾绘,再配以简单文字说明,这种图、说相间的记录方式,也即传承了“左图右史”的传统。

元明以降,这种在航海过程中以针路指示作为海上引航的专书,也成为舟师出洋所必备的导航书。在古代的航运贸易中,得到一条航线,就基本掌握沿途港口及海域所能提供的资源,而新航线的开通,又是积累一代人甚至几代人在汪洋大海间冒着生命危险进行的艰难摸索,所以这些记录往返航线及各岛澳礁汕所应留意的“针经”,就成为舶人舟子手中的“秘本”。

清黄叔璥在《台海使槎录》上就指出:“舟子各洋皆有秘本,云系明王三保所遗;余借录,名曰洋更。” 这种“洋更”,也被称为“针簿”、“针谱”、“针经”。其内容多讲求实用性,举凡风汛顺逆、水流缓急、潮水涨退、山屿远近、沙汕岛礁、时日早晚、水色浅深、针位更数、打水深浅、寄碇避险,船行高低、望斗牵星等,只要是航海过程中所应留心注意的,几乎无所不包。

由于这些资料多出自民间的普通航海者,故语多土俗,且无夸饰之词,从“文本”分析的角度来看,就显得更质朴简拙且原始可靠了。这些针路簿上所记录的,因是那些长年出入于惊涛骇浪间的“舟师”、“火长”们经年累月积累起来的经验,且会因航线的变更移易而不断进行增减,故一般秘不示人,基本只在父子间相传、师徒间相授中承续,且多以抄本的形式流传于世。

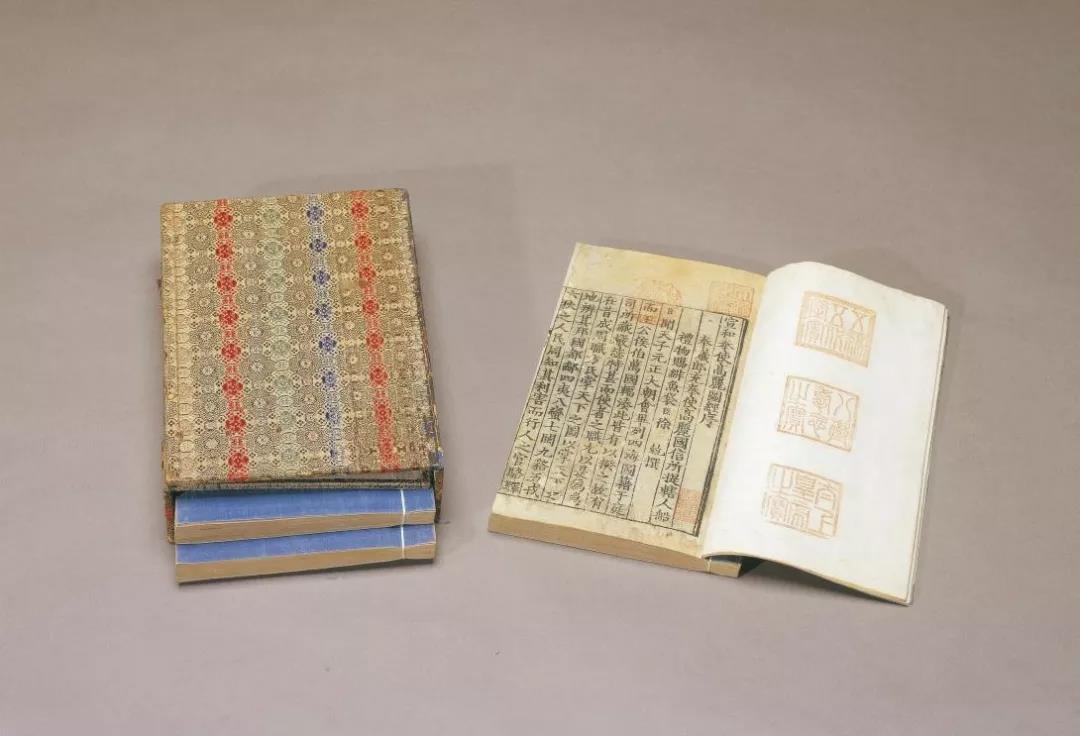

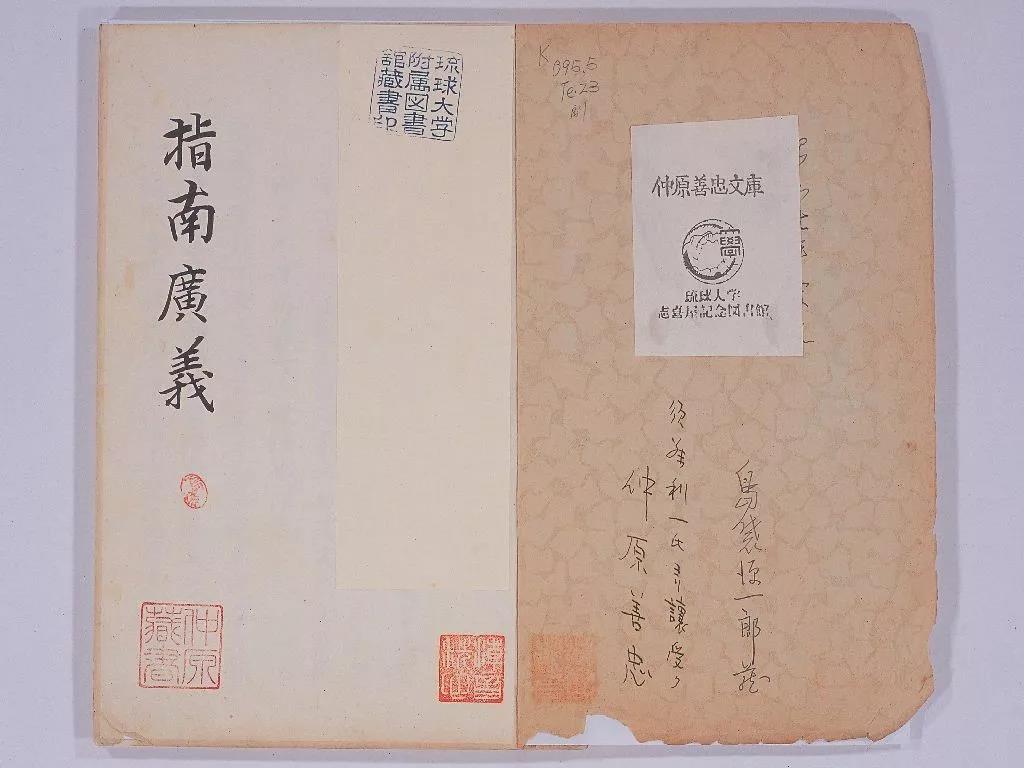

当然,也有经文人润色而被收入文集的,清代琉球王国学者程顺则(1663-1734)于1708年所编纂的航海图书《指南广义》以及福建水师提督李廷钰((1791-1861))所校刊的《海疆要录》,便属此类。

千百年来,中国航海先民在航行过程中逐渐摸索并完善起一套自成体系的航海指南系统,进而延伸出海图与海道针经这一类文献资料,这些航海针簿便是传统航海技术的结晶。

现如今,随着近代航海导航技术的更新普及,GPS技术已经成为最简便、最准确,同时也是最常用的定位导航手段。在这种趋势下,传统航海术正逐渐被人们所淡忘,而这些以前隐匿于民间航海者手中的“舟子秘本”也日渐被取代,消失。加快对这些民间航海文献的解读,了解、学习、复原和传承传统航行技术,让这种船家社会的传统航海记忆与技艺得以重新活化,使之成为活态的非物质遗存保存于世,而不是成为博物馆内展板上的演示,则是我们亟需努力的方向。

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号