来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2019-09-11 10:44:16 浏览量 :628

泉州湾古船陈列馆是福建省泉州海外交通史博物馆的专题陈列之一,陈列着泉州湾宋代沉船的船体及随船遗物。在被发现以及确认之前,这艘海船沉睡于泉州湾后渚港海滩四米深的滩涂之下已有七百余年。

福建省晋江地区负责人兼晋江地区文物管理委员会主任张立,偕同厦门大学教授庄为玑、福建省博物馆许清泉、晋江地区文化组林文明及泉州市文管会和泉州海外交通史博物馆的考古人员十余人,到泉州湾后渚港考察海外交通史迹。在后渚搬运站负责人陈山道指引及实地勘察后,根据暴露出来的船体局部观察,初步判断这是一艘规模不小的古代木船。晋江地区文化组、文管会随即向省文化局报告。

经福建省博物馆、晋江地区文管会、泉州海外交通史博物馆派员再次进行复查,确定这是一艘沉没已久的古代木船。福建省文化局随即向国家文物局请示有关古船保护、发掘等问题,经国家文物局指示:“……此古船是否发掘,你们可根据研究结果,看能否于发掘出土后妥善保护,再行决择。”

由省、地、市等有关单位指派人员成立“泉州湾古船发掘领导小组”,由晋江地区革委会副主任张立同志任组长,泉州市革委会副主任陈汉泽同志,晋江地区文化组副组长林文明同志任副组长,具体领导发掘事宜。并即组织力量开展活动,主要是围绕有关古船问题进行调查研究,包括调查收集古代海船的文献资料;了解中外发掘古船的经验;研究出土海船的保护等。

在调查研究的基础上,由晋江地区革命委员会制定《关于泉州湾古船发掘、保护计划方案》,上报省革委会并国家文物事业管理局审批,5月经上级批准发掘。

为了做好古船发掘前的准备工作,在泉州市文管会召开“泉州湾古船发掘领导小组”扩大会议,参加会议除领导小组全体人员及地、市文化、宣传部门负责同志外,省博物馆、厦门大学博物馆、泉州中学历史教研组、泉州市搬运公司、驻后渚海军部队、后渚派出所、后渚搬运站、东海公社等有关单位亦派员参加会议。

大会由领导小组副组长林文明作动员报告,阐明古船发掘的重要意义和对发掘工作提出要求,会上后亭大队党支部书记柯贤祖、支委陈润江、民兵队长陈金池同志,分别对民兵作了思想动员和对发掘劳力作了具体安排。

计划以古船为中心开5×5探方20个,重点发掘探方15个,一般发掘探方5个,分为5个工作段进行发掘。

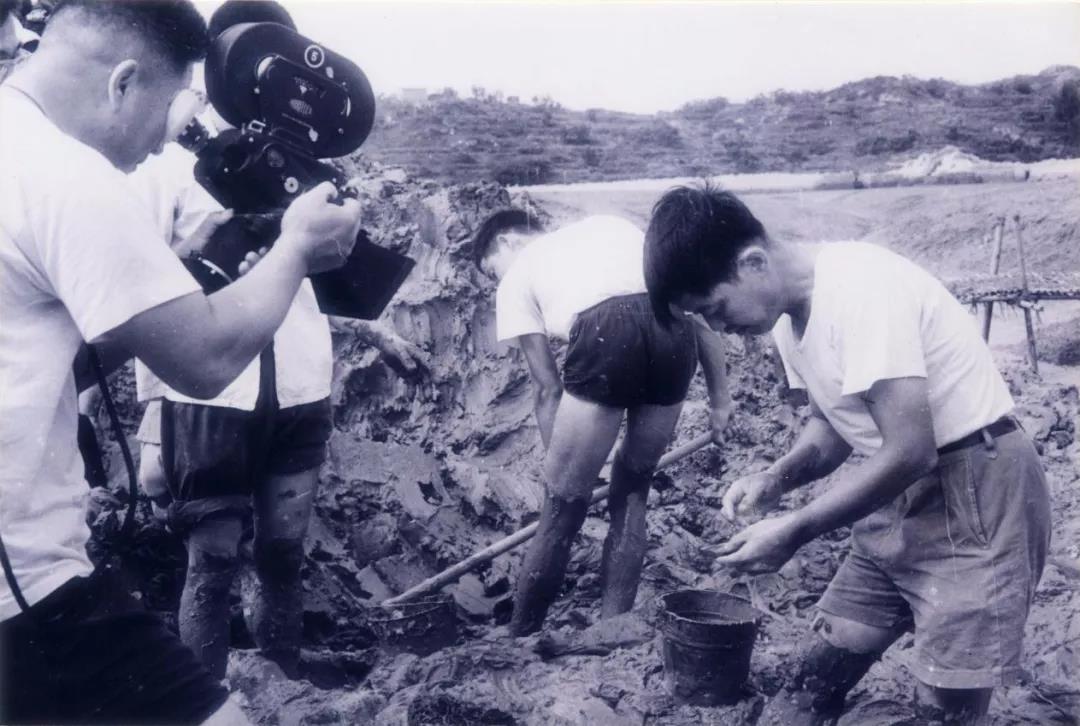

15日下午,泉州湾古船发掘领导小组组长张立同志、副组长林文明同志偕同省电影摄制组徐、林等同志到发掘工地视察和了解工地情况,并分别于15日、17日两天在工地拍摄发掘动态和军民同挖古船的特写镜头。

从船沿暴露情况来看,其结构仍然是三重木板结构,保存良好。

为进一步研究部署和搞好古船的发掘工作,当天在后渚古船发掘工地召开工作会议。古船发掘领导小组林文明等同志,造船工人、搬运工人、中学史地和化学教师、工程测量技术人员以及文物考古工作人员等30多人,省文化局曾金静等同志亦参加会议,会上由发掘组许清泉同志作前阶段发掘工作情况报告,并就发掘工作中所遇到的困难问题,请求有关部门支持解决。

提出在上游筑坝截流,下游筑底坝抽水,运用内河土船盛海泥外运等具体措施。

有唐宋铜钱、胡椒子、香料木、水银、竹帆、木签、象棋子等,为古船年代和性质提供了极其重要的实物证据。

根据市委决定,市教育局选派五位史地教师参加发掘工作,增强发掘力量,加速发掘进程。又组织中学化学教师配合市科委成立“古船出土物保护研究小组”,开展调查研究活动。

省电影摄影组又于6月底前来发掘工地拍摄发掘动态和出土物整理镜头。

船首部分已清理五个舱,船尾部分已清理三个舱,共完成八个舱。船中部的另两个舱的清理工作也基本解决完成,船中部另外三个舱正集中力量清理。

省文化局负责人卢令和同志等四人,在地区革委会副主任张立同志陪同下来工地检查工作并参观工地现场。同日晚上,省局来的同志到会听取古船发掘领导小组汇报古船发掘过程及存在问题。会上省局领导同志对古船的发掘、保护和经费问题作了具体指示。同日省博物馆的林剑、傅尚杰同志来检查古船发掘工作。

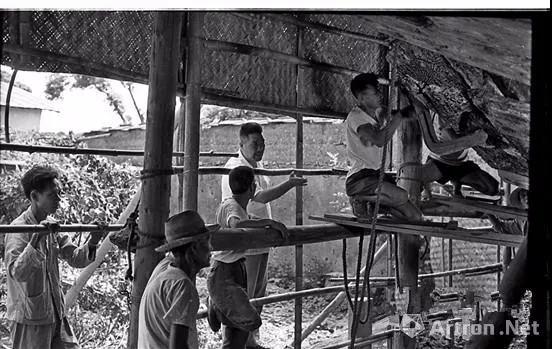

船台地点经古船发掘领导小组决定,并会同中共泉州市委常委实地观察,确定建造在开元寺东侧东壁寺内。

发掘工作自1974年6月9日开始进行,至8月25日基本结束田野工作,历时两个多月,计用3812个工作日,发掘土方1814立方。

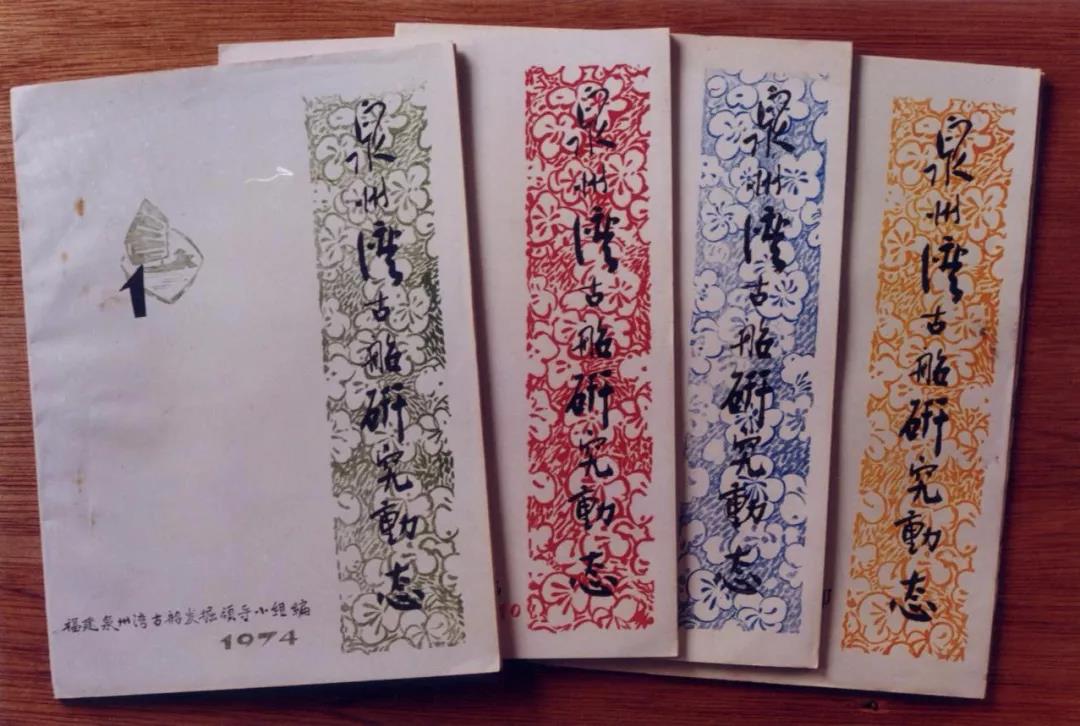

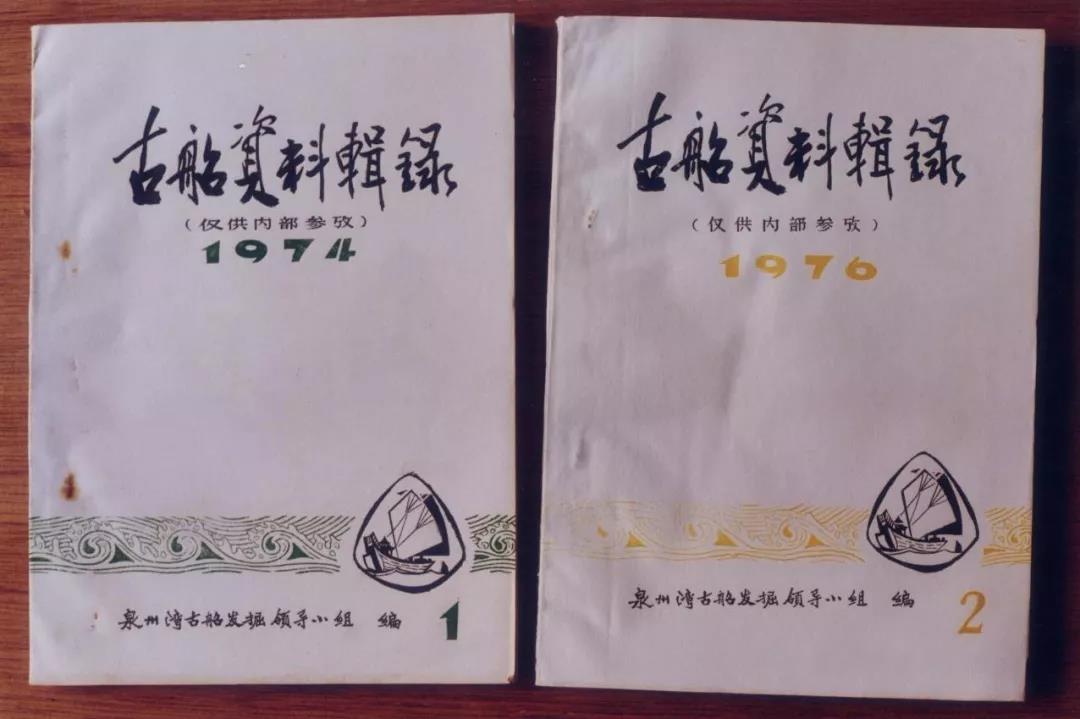

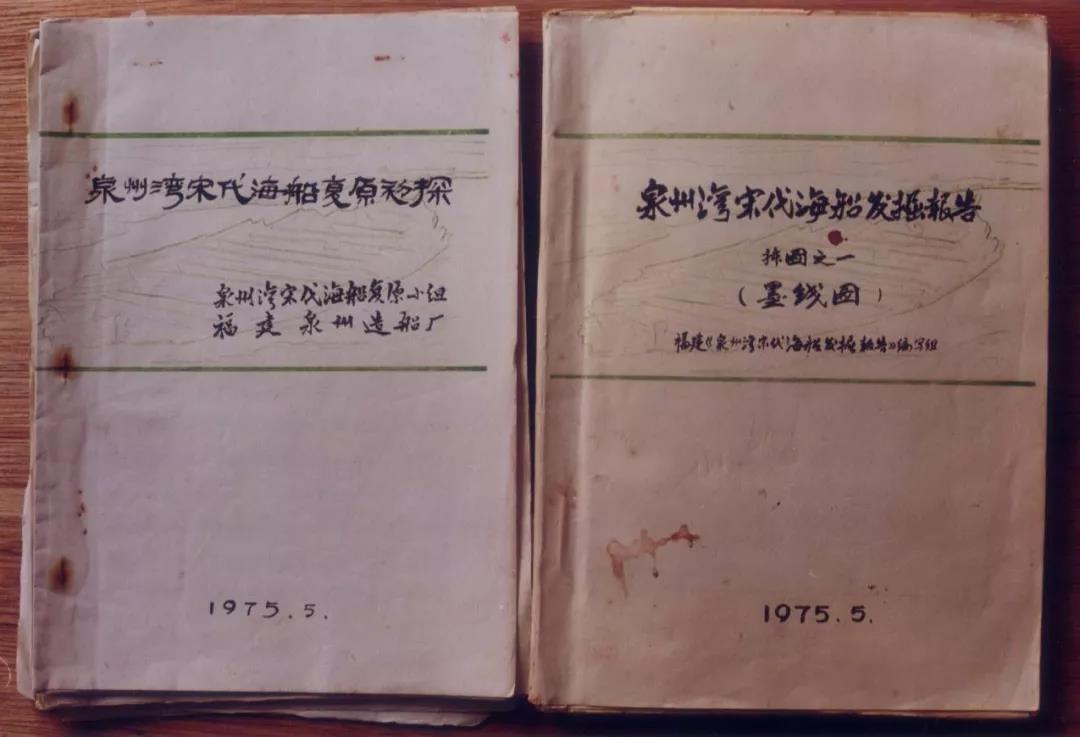

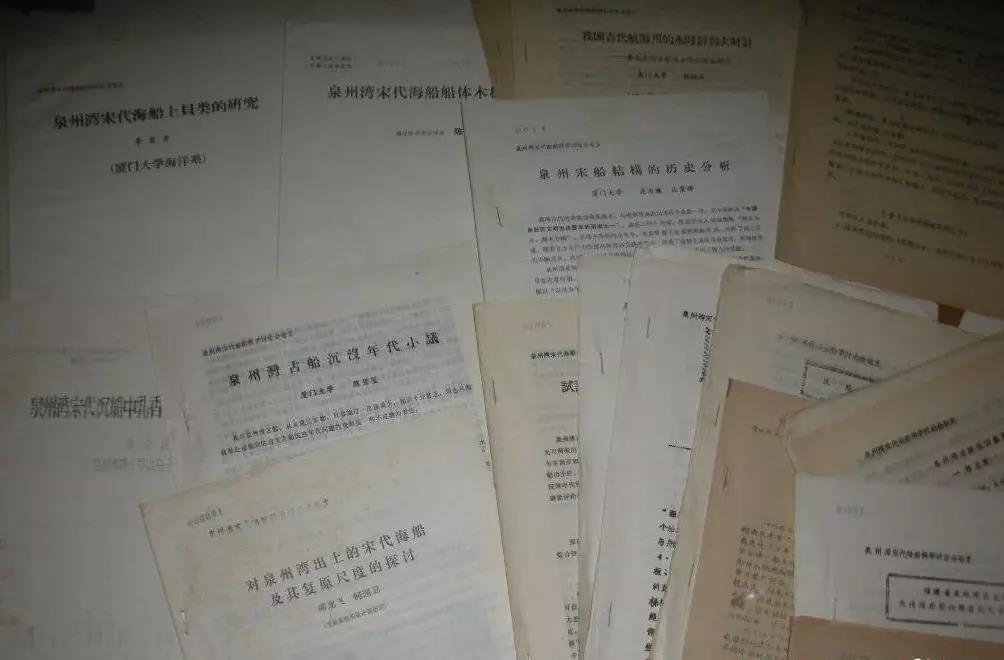

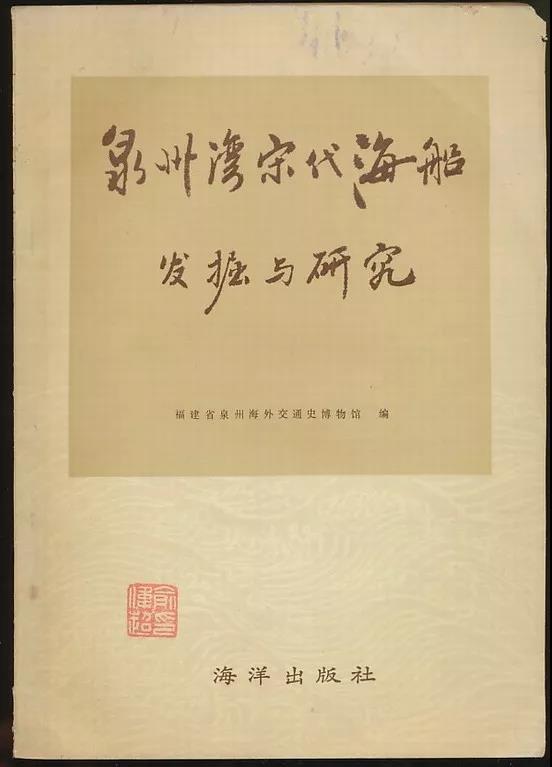

为编写《发掘报告》的需要,福建泉州湾古船发掘领导小组不定期编印《泉州湾古船研究动态》,作为发表有关古船的参考资料和研究文章的阵地,促进海交史学术研究活动的开展。自1974年至1977年,共编印五期,1978年起,《海交史(研究)》开始刊印,与古船有关的相关论文,转由《海交史研究》编印发行。

张立还给郭沫若写信,请其亲笔题写馆名,随信还附上了歌咏古船的词——《望海潮》。1974年12月1日,郭沫若用宣纸题写了“泉州湾古船陈列馆”几个大字并寄给张立,留待古船陈列馆建成后使用。

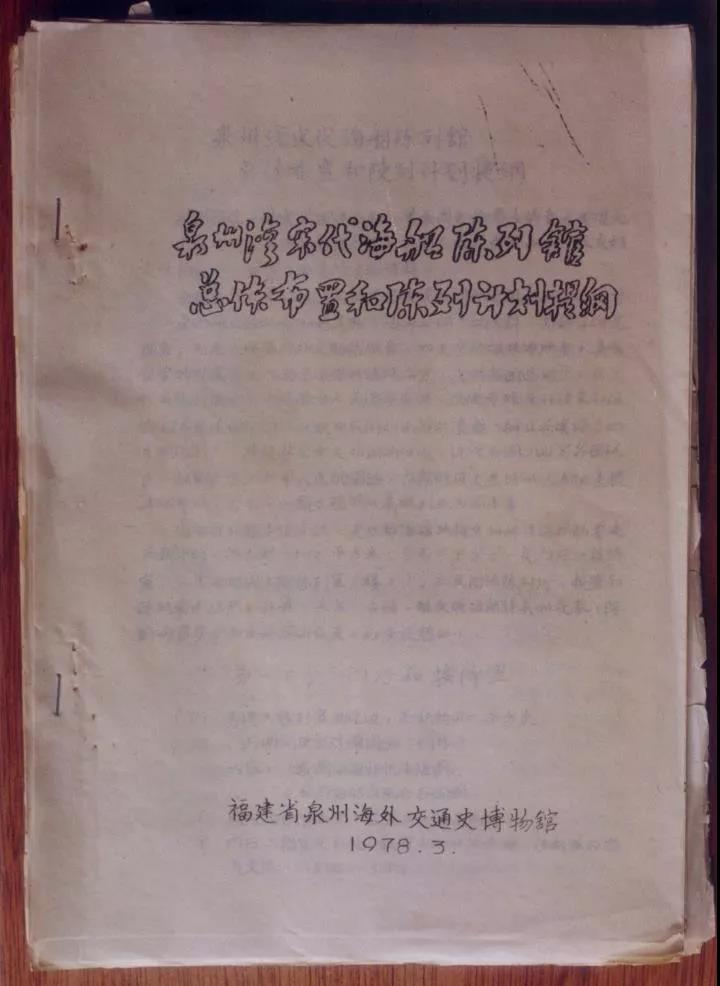

同月完成《泉州湾宋代海船陈列馆总体布置和陈列计划提纲》撰写工作。

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号