来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2019-07-31 10:54:41 浏览量 :533

十二套文物里的历史剧:

海上丝绸之路多国文明聚会中国的故事

目录

第一幕 文明的载体

第二幕 意大利主教来了

第三幕 阿拉伯人在中国当官

第四幕 这里有印度教寺

第五幕 一块石刻里留下的多元文化痕迹

第六幕 观音何以渡海

第七幕 在泉州港启碇、下碇

第八幕 海上丝绸之路文化的交流和展示平台

请北斗摄影师将镜头对准地球,慢慢拉近中国,再缓慢瞄准福建,然后进一步放大到泉州——这是我们的舞台背景。我们一起来看看这里的文物要上演怎样的剧情,又能讲一个怎样特别的海上丝绸之路故事。

┃ 第一幕 文明的载体 ┃

泉州湾宋代沉船

宋代沉船上的胡椒子

宋代沉船上的降真香、檀香等

出场文物:泉州湾宋代沉船(南宋)香料们(南宋)

泉州湾宋代沉船:我是一艘出生、沉没、又被发现于泉州的古船,现在家住“泉州湾古船陈列馆”。1973年,在泉州湾后渚港附近的海滩下我被人们发现,我这一艘700多年前的中国海船又惊现于世。出土时,我的身长为24.20米,体宽为9.15米,其实700多年前的我,长有34米,宽11米,是一艘载重量200吨左右的中等远洋木帆船,属于曾驰骋海上丝绸之路大名鼎鼎的典型的福建尖底海船。我有3桅,还有13个水密隔舱,多重板船身结构,能够增强抗击疾风巨浪的能力,可以作长时间、长距离的航行,显示了当时世界最先进的造船技术。

香料们:老船,别总说你自己。虽然你是宋元时期最先进的船,也是东西方文明、贸易的载体,但我们香料也是海上丝绸之路必不可少的元素之一啊,否则古代那些士大夫、贵族们哪来那么多熏衣、品香的货色。你可别忘了,当你从东南亚贸易归来时可是满载着香料呢,你被发现时上面有大概2350多千克未脱水的香料药物。当然了,还有其他出土物。

泉州湾宋代沉船:没错,你说的没错。我听说南海也发现了一艘宋朝时的沉船,它上面有许多泉州出产的瓷器。可见,当时泉州确实是一个国际型的贸易重地。我们这些船不知运载了多少中外人物,又满足了多少世界人民对贸易品的需求,想起当时的泉州,果真是“市井十洲人”呢。

┃ 第二幕 意大利主教来了 ┃

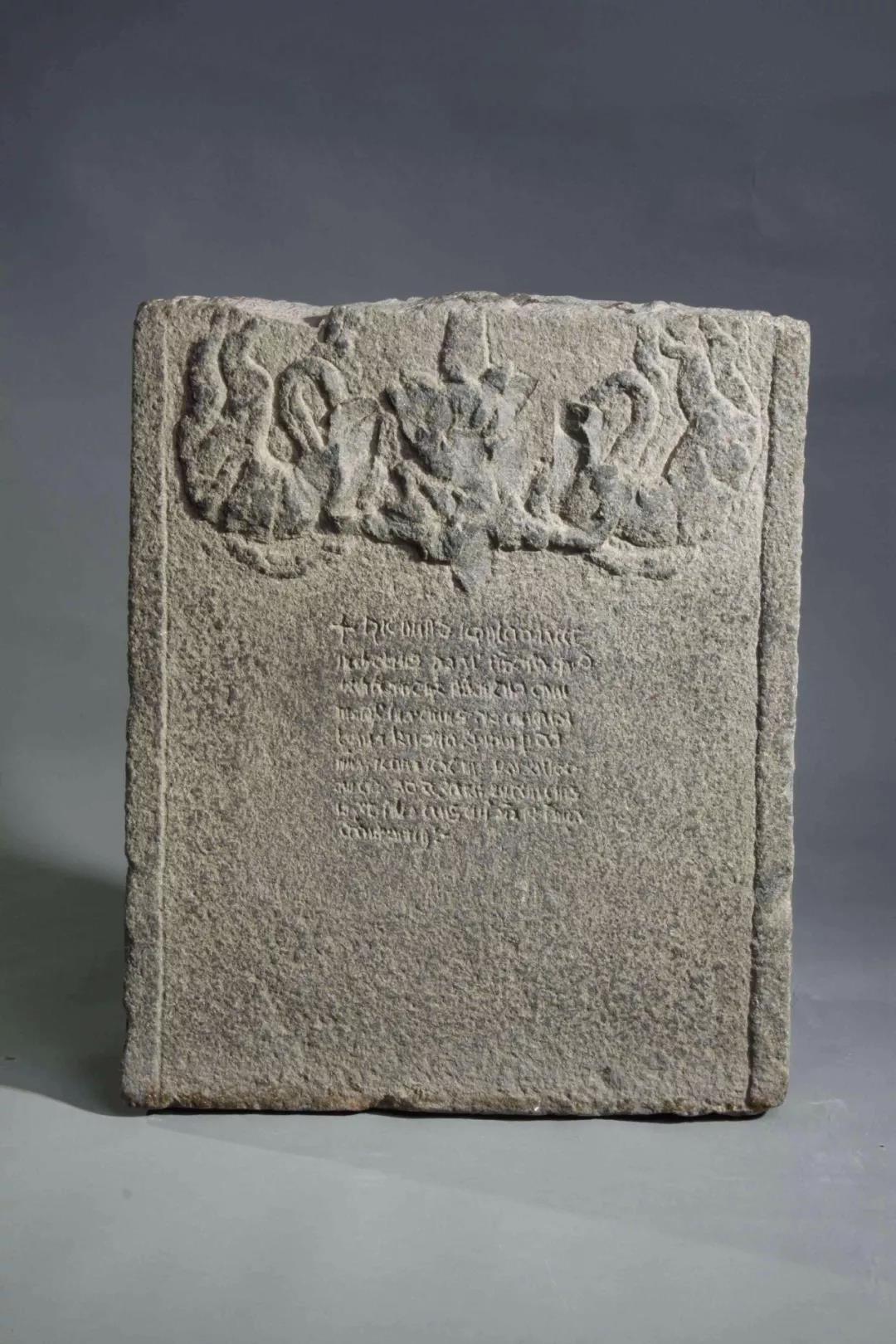

元代安德烈·佩鲁贾墓碑石

出场文物与人物:安德烈·佩鲁贾墓碑石(元代)安德烈·佩鲁贾

安德烈·佩鲁贾:海上丝绸之路对于我来说也是宗教文化交流之路。我在1323年时,奉罗马教皇之命,来到了中国东南的一个天主教传播中心泉州。在此工作生活三年后,我给意大利家乡写述职报告(此信函现保存在巴黎图书馆),告诉他们曾有一位富有的亚美尼亚妇女为我们建了一座雄伟华丽的教堂,这座教堂还成为泉州的总教堂。为了传教事业,我还用元帝国发的薪金在泉州郊区的小树林里建造了另一座教堂。在这个大帝国境内,确实有天下各国和各宗教派别之人,所有的人都可以按照各自教派的习俗生活。

安德烈·佩鲁贾墓碑石:安德烈·佩鲁贾先生,在今天泉州海外交通史博物馆的展厅里,还有更多让人惊艳的海上丝绸之路文化的结晶。对于后世的事,也许您不太清楚。您归根于泉州,在您的碑刻上还曾刻有天使的纹饰,上面还有几行拉丁文“此处埋葬着安德烈·佩鲁贾,圣方济各会士……(耶稣基督的)宗徒(在……月份)”。

┃ 第三幕 阿拉伯人在中国当官 ┃

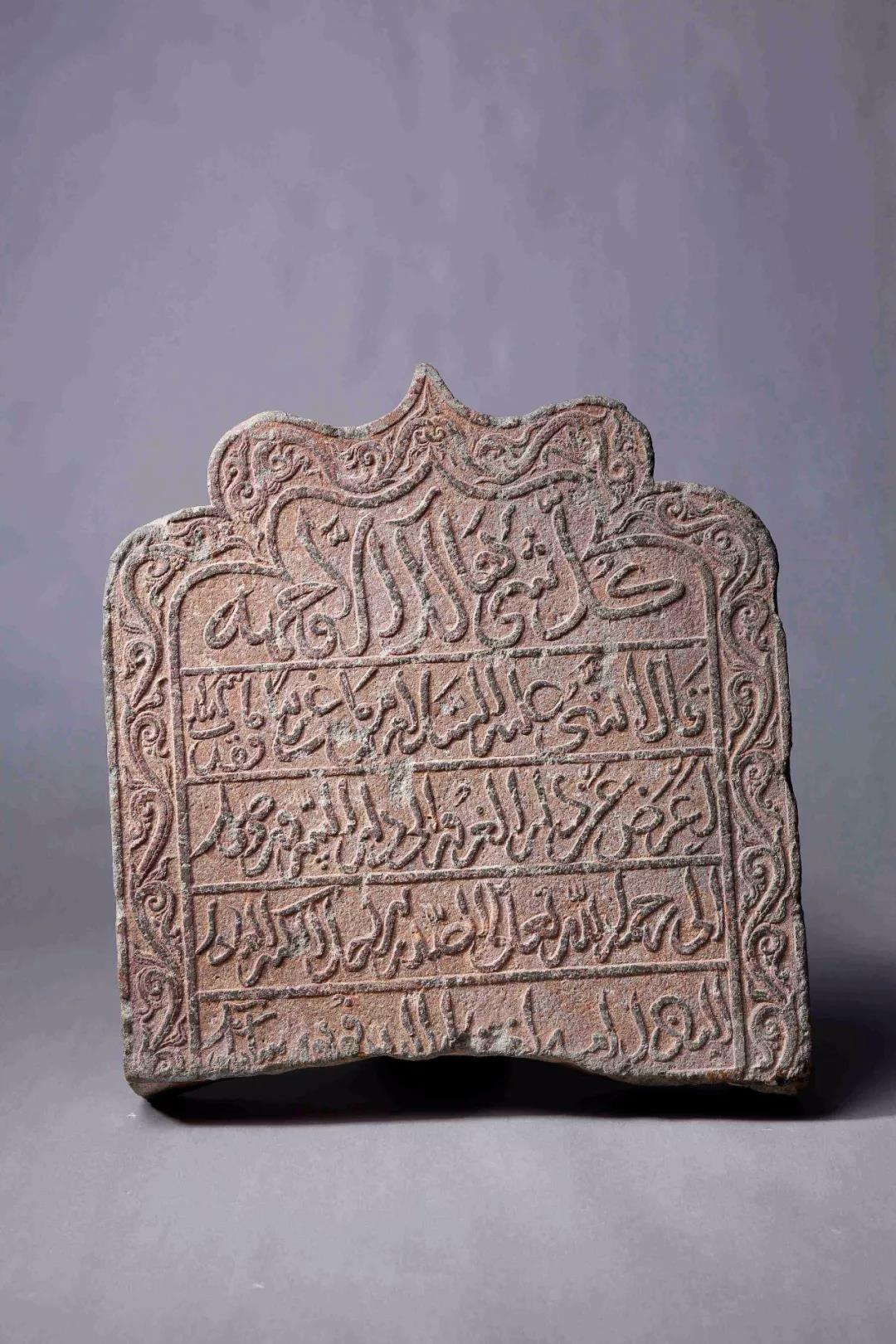

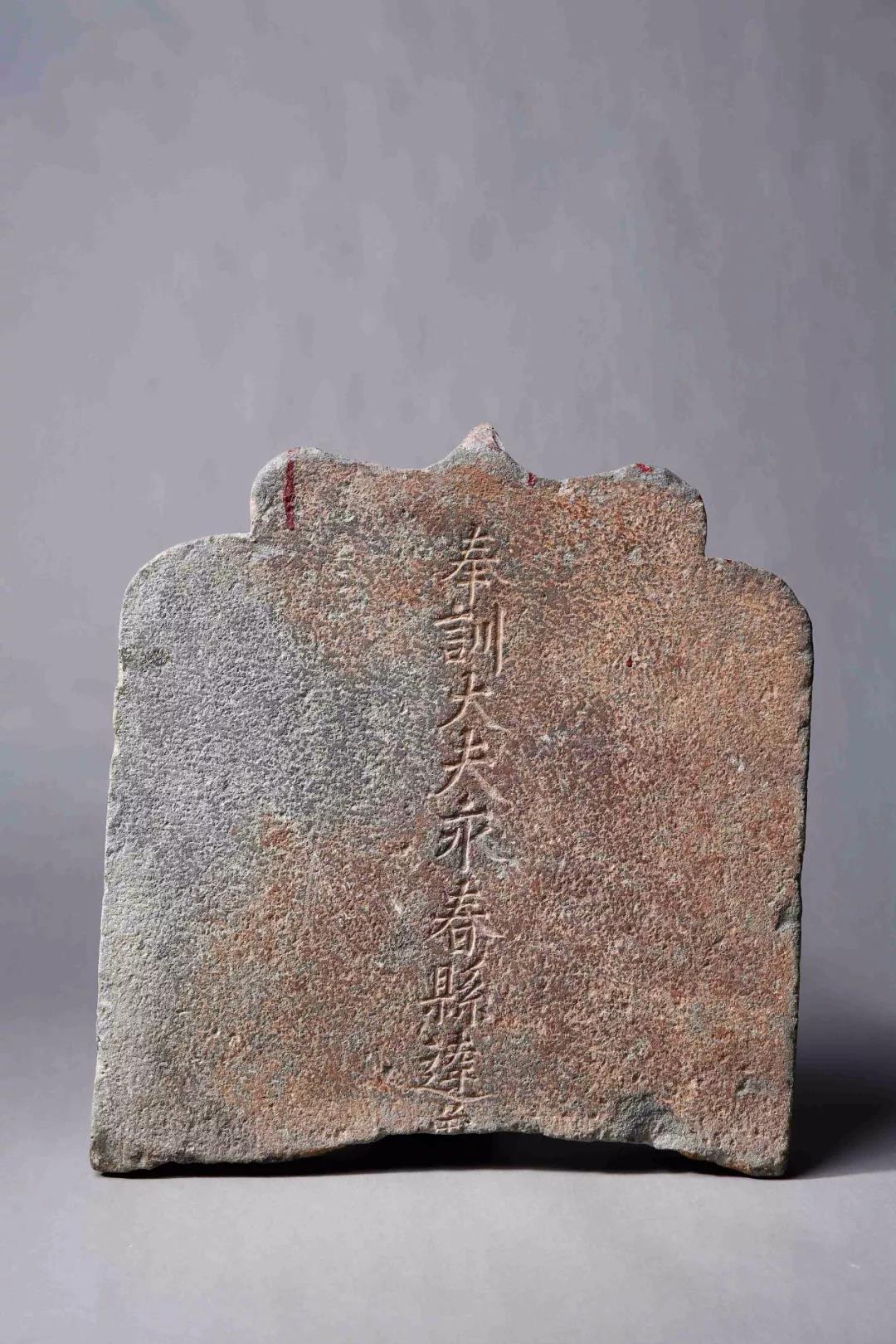

元伊斯兰教徒永春达鲁花赤墓碑石

(上图为同一碑刻正反面)

宋元伊斯兰教徒潘总领墓顶石

出场文物与人物:奉训大夫永春县达鲁花赤墓碑石(元代)潘总领塔式墓盖顶石碑(宋元)艾密尔

奉训大夫永春县达鲁花赤墓碑石:可能大多数人认为今天的世界是极为开放的,倘若看一下元朝的社会,我们便会立刻改变这个想法。我的主人,他叫艾密尔,名字就刻在我身上。他是一位阿拉伯人或者阿拉伯后裔,他竟然在元代泉州的永春县担任达鲁花赤。我身上一面仅存的汉字为“奉训大夫永春县达鲁”,另一面也有4行阿拉伯文,可以译为:“除他本体外,万物都要毁灭,先知(愿他平安)说:‘死于异乡者,即为壮烈之死。他脱离了虚幻之世进入乐园,到达至高无上真主的慈恩之下。’尊贵的长官,是一位献身宗教者,艾密尔……亡于……”达鲁花赤,是蒙古语,意为“镇守者”,元朝地方官名。当时各县都设有达鲁花赤为地方最高监治长官,一般由蒙古人担任,少数为色目人担任。永春县达鲁花赤级别应为从七品。而我主人艾密尔,却拥有“奉训大夫”的文散官名,这又是从五品的级别,可见这位来自西方的永春县官,级别比一般的要高。

艾密尔:你说的不错。我当时生活的泉州可以说是那时候全世界最大的贸易港口了,多少阿拉伯—波斯人都把这里当作了故乡。

潘总领塔式墓盖顶石碑:艾密尔先生,我的主人宋元时期也在泉州。不信你看看我身上的字,“除他的本体外,万物都要毁灭。判决只由他作出,你们只被召归于他”,我身体下方两侧还有10字汉文“潘总领四月初一日身亡”。从文字内容与写法考证,我的主人应该是居住泉州的外国侨民,并取了汉姓“潘”,而宋元两代都有任用外国人为官的情况,我的潘总领有可能是在宋元军队中为官的外国人。其他的我就不清楚了,总之在这里我还有许多信奉伊斯兰教的来自阿拉伯的伙伴。

┃ 第四幕 这里有印度教寺 ┃

元印度教大象与林迦龛状石

元印度教毗湿奴石雕立像

出场文物与大象:印度教大象与林加龛状石(元代)印度教毗湿奴石像(元代)大象

大象:宋元时,泉州的阿拉伯人确实很多,但印度人也是其中很重要的一个群体。我是印度教中林伽的崇拜与守护者,我守护在这里已经有好几百年了,今后还会继续,并欢迎来自五湖的人们……

印度教大象与林伽龛状石:想当年,许多印度人来到泉州,或从商、或传教、或游历,并带来了古印度文明最重要的篇章——印度教,留下了丰富的印度文化遗存,而且泉州是中国唯一拥有大量印度教遗存的地方。我们这些石刻兄弟们都非常精美,它们基本上属于元末被毁的印度教寺建筑构件,以印度教主神和有关神话、传说为题材,还糅合了中国传统装饰纹样,创造了一种表现外来宗教文化的独特风格。像我便是泉州海外交通史博物馆收藏的印度教石刻中的精品。我身上刻着林伽(男根),是印度教的三大主神(梵天、毗湿奴、湿婆)之一湿婆最常见的化身与象征,它立于约尼(女阴)之上,与印度的生殖崇拜文化密切相关……

大象:轮到我说了……大象与林伽石刻是中印融合的产物,比如林伽底座采用的是中国式卷云纹,左侧有阎浮树装饰,大象则戴着项链和腰带,别有一番异域风情。这种“林伽与大象”的雕刻是南印度许多神庙常见的主题,而历史上泉州与南印度有着密切的商贸往来,泉州印度教文化主要来源于南印度。

印度教毗湿奴石像:嗯?听你们意思,似乎泉州只有湿婆信仰,而无我毗湿奴一样。你们看我,我头戴宝冠,两眼下视,鼻梁高耸,宽肩细腰,有四只手臂,上两臂举起,右手持宝轮,左手持法螺,下两臂右手伸出,可惜已断失,当初应该是无畏手印,左手倚一根棒形矛。我立于半月形的莲座上,整体充满着古典主义的高贵、静穆与均衡。我这尊造型是毗湿奴的化身之一,即《罗摩衍那》里的主人公罗摩王子的造型。在印度,有关罗摩王子的造型很多,这尊造像基本保留着印度本土风貌,只是在衣饰的表现上较为概括,面部特征上综合有印度人和中国人的特点。泉州像我这样的印度教美物,也就一个,多孤单啊。有时候,我看着自己,都会被自己美哭了。

┃ 第五幕 一块石刻里留下的多元文化痕迹 ┃

元基督教四翼天使石刻

出场文物与天使:基督教四翼天使墓碑石(元代)天使

天使:因为海上丝路的缘故,泉州的大神不只一个,既有与世界其他地方相似的神仙体系,又有这里的独特性。你比如说我吧:我是一位男性天使,坐于云上,头戴三尖冠,两耳垂肩,脸庞丰盈如满月,颈饰璎珞,披有云肩,手捧莲花十字架在胸前,背后两对展开的羽翼饱满有力,两条飘带则从胁下而出,绕过羽翼向上扬起。好不好看,见过我的人自有评说。

基督教四翼天使墓碑石:主人,你不只好看,还蕴藏着令世界赞叹的信息。这些说出来肯定也会让今天的人们对海上丝绸之路魅力的理解更为深刻。比如,您这尊四翼天使十分罕见,可能与波斯文化的亚述原型有关。在两河流域的亚述文明中,四翼守护精灵被认为比其他守护精灵更具神性,往往用于守护王宫。这种四翼形象后来又被波斯文化所吸收。再之后,宋元时有许多西亚、中亚的人来到泉州,并将四翼神像运用到泉州的石刻创作中。

天使:这还只是一方面。我身上还有许多中国元素,比如飘带便是中国飞天的典型特征,而云肩又是蒙元贵族妇女的流行披饰,云彩采用的又是当时流行的如意卷云纹造型。总之,我一身上下融合了中西多种文化元素,充分显示了元代泉州各宗教之间互相适应与融合的和谐状态,反映了蒙元时期东西方文化的互动。

┃ 第六幕 观音何以渡海 ┃

明代何朝宗款渡海观音立像

泉州有磁灶窑、德化窑、龙门窑、东门窑、安溪窑等众多窑口,图中内容为泉州海外交通史博物馆“刺桐:古泉州的故事”展览中各个窑口的展品。

出场文物与人物:渡海观音(明代) 何朝宗

何朝宗:想我为艺的过程十分艰辛,不好的作品我宁愿毁掉,也不让它存于世。看我的这件渡海观音作品。她头戴披巾,双目微张下视,神情自在慈祥,形象丰满。额中一点吉祥痣,双手交叉袖内合拱于右胸腹间,衣着宽袍于胸前作结状,左足半露踏莲,右足淹没于衣裙浪花之中,衣纹线条圆转流畅、疏密有致、明暗起伏、繁而不乱。整体造型富有动态,舒展飘逸,观音的超然脱俗之态和乘风渡海之势扑面而来,可谓是我瓷塑艺术的巅峰作品之一啊。

渡海观音:主人,我们德化窑曾为海上丝绸之路的沿线国家提供了不少的瓷器产品。德化窑是中国富盛名的民窑之一,兴于宋元,盛于明清,以其独树一帜的白瓷艺术名闻遐迩。其瓷胎致密,含钾较高而具有较好的透光性,釉色纯白,色泽光润如凝脂,有“象牙白”、“鹅绒白”之称。您生于明代,是这段历史中最负盛名的瓷塑家。您的观音、达摩、弥勒、如来、文昌等宗教人物瓷塑造像,格调高雅、肃穆大方、形态逼真、工艺精细,更有“东方艺术”精品之美誉,当今世界许多博物馆和私人收藏家都把有您名称印款的瓷塑作为珍品收藏。

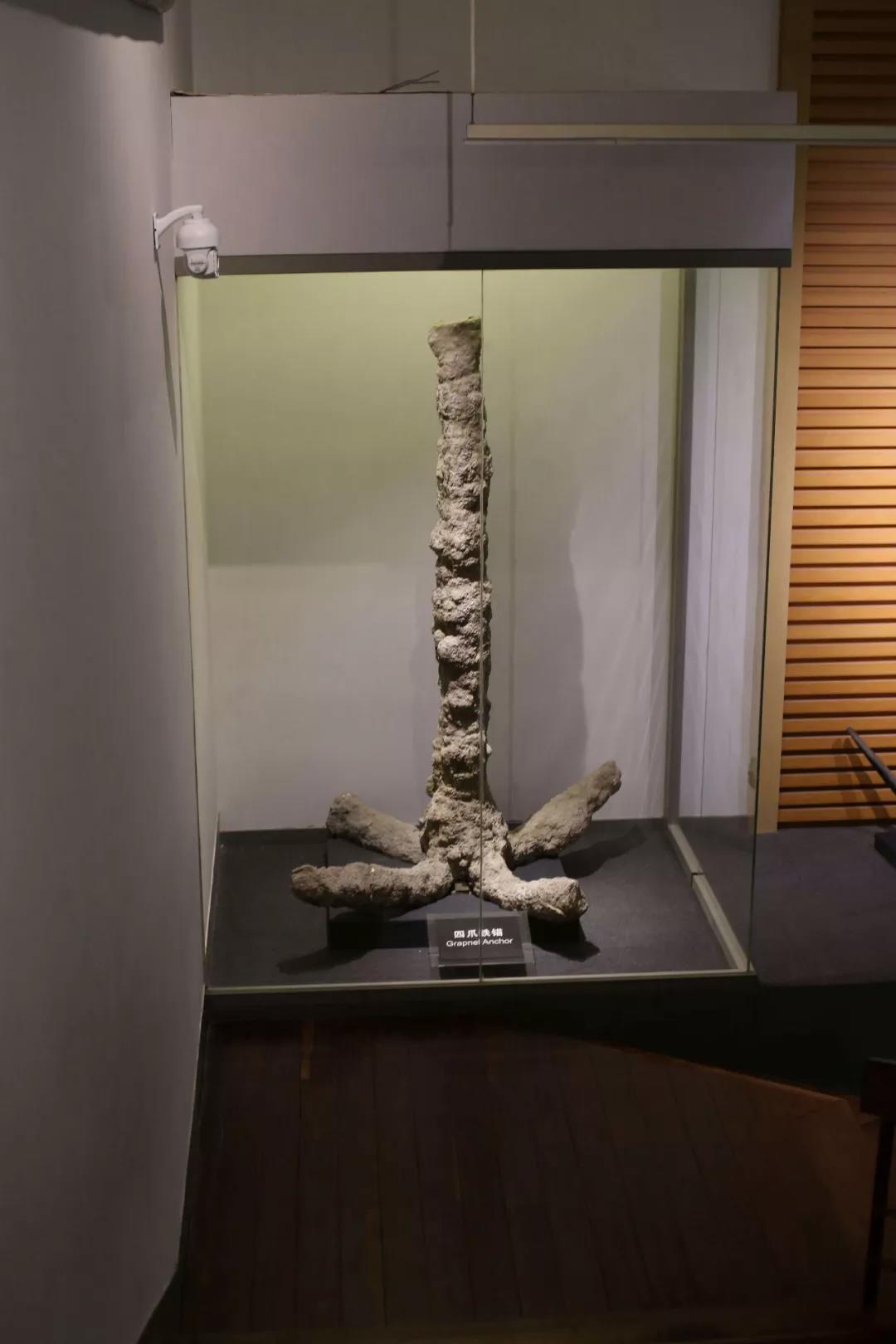

┃ 第七幕 在泉州港启碇、下碇 ┃

宋元木石碇

明代四爪铁锚

出场文物:四爪铁锚 木石碇

四爪铁锚:老兄,我们与远洋货船相比虽然微小,可是它的每一次停泊却得依赖我们碇或锚。甚至可以说,没有我们牢牢抓住海底的泥,那些丝绸、瓷器、茶叶、宗教、文化又怎能登得了岸,海上丝绸之路、海上香料之路、海上茶叶之路的名声又怎么会存在?比如你木石碇吧,使用的年岁比我久远,木碇和木石碇取材方便、制作简单,因此早期使用比较广泛。你我都出土于泉州,你是宋元时代产物。你那两个大的木爪,可以插入水底的泥沙中,起到固定船舶的作用。在距离底端不远处,有一根横向的锚杆,以使木碇深入海底时保证锚位。而碇杆和碇爪的连接处加上铁箍,能使碇更坚固。

木石碇:老弟啊,随着锻造技术进步,你们比较大型的铁锚直到明朝才得到推广和发展。你们四爪铁锚有四个向上伸出的铁爪,就像猫的爪子一样,能够扎进海底并抓紧泥土。锚采用煅烧、锤打的工艺制造而成,在铁器中称得上是最巨大的工件,性能要远远优于我们石碇和木碇,你们是后浪,我们是前浪,因此也就逐渐代替了我们。

四爪铁锚:无论如何,我们今天都已经在博物馆安家,成为了海上丝绸之路故事中的一件珍贵展品。这也不枉我们经受的海浪涛天吧。希望今人能为海上丝绸之路的发展再创佳绩!

┃ 第八幕 海上丝绸之路文化的交流和展示平台 ┃

泉州海外交通史博物馆外景

泉州海外交通史博物馆的众文物齐颂:在泉州,有数百方宋元伊斯兰教、古基督教、印度教石刻,各个时期的外销陶瓷器,200多艘中国历代各水域的代表性船模,以及数量繁多的反映海外交通民俗文化的器物,还有国宝级文物宋代沉船及其大量伴随出土物。我们是中国海洋文明的缩影,也是古代海上丝绸之路遗留至今的宝贵遗产。快来这里,与我们一起领略古代海洋文明的风采,感悟来自海洋的启示吧。

文物简介文稿

王丽明 胡晓伟 李静蓉 段友鱼

文学统筹编写

段友鱼

审 核

丁毓玲

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号