来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2019-07-04 15:04:17 浏览量 :391

海上丝绸之路是古代风帆贸易的海上交通路线,也是东西方贸易往来和文化交流的海上大通道,连接和沟通不同地区和文明的纽带,推动沿线各国的发展。海上丝绸之路,又有“香料之路”“茶叶之路”“陶瓷之路”“乳香之路”等各种不同的提法,但本质上均揭示了海上丝绸之路的贸易属性。

贸易的展开离不开交换,交换的进行又离不开等价物。商品交换的日益频繁,推动并产生了货币交易。从历年在我国东部和南部沿海海域、东南亚海域以及印度洋沿线的沉船的考古发掘中,均发现有数量较多的各类金属货币,其中又以铜钱币为大宗。海上丝绸之路在某种意义上又可称为“铜钱之路”。

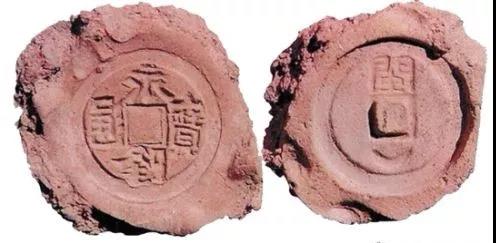

宋代以前,泉州对外贸易往来如何进行结算,史籍未见有确切的记载。2002年,泉州对承天寺后院的闽国铸钱遗址展开考古发掘,数以千记的永隆通宝陶质钱范得以出土,这是泉州作为闽国的经济中心重要见证,也说明唐五代及之前,贸易使用的货币主要是铁、铅钱。不过,由于铁钱自身价值低,充当海外贸易交易货币可能性极低。大部分应该采用以物易物的方式,进行物物交换。

永隆通宝钱范

到了宋代,中国经济规模和科技实力都达到当时世界顶峰,铜矿得以开发和有效利用,宋朝铸币数量猛增。宋代铜钱币制统一、铜质优异、币值稳定,在不断繁荣的海外贸易中,赢得了沿线多国的认可,在海外拥有很高的信誉度。根据史籍记载,各国乐意在贸易中使用中国铜钱进行结算。

《宋会要辑稿·刑法》载,外商“得中国钱,分为藏贮,以为镇国之宝,故入蕃者非铜钱不往,而蕃货亦非铜钱不售”。另据《宋史·食货志》载“泉、广二舶及西南二泉司遣舟回易,悉载铜钱”“钱本中国宝货,今乃四夷功用”。

外国客商将用药材、香料、象牙、珠宝等换来的铜钱视为镇国之宝珍藏起来,出现了“铜钱热”的独特现象。同时,这些流通在东南亚、东北亚区域部分国家和地区的中国铜钱,对形成使用以中国钱币为共同货币的流通区域创造了条件。

明代航海家马欢在《瀛涯胜览》一书中说:“爪哇国者,古名阇婆国也。”又言,“番人殷富者甚多,买卖交易行使中国历代铜钱。” 旧港(今印尼苏门答腊东南部之巨港),“即古名三佛齐国是也。……市中交易亦使中国铜钱。” 中国产的铜钱成为了宋代海上丝绸之路商贸活动的重要媒介。

据学者考证,铜钱的流出虽然与海外贸易有关,但大量铜钱流出后,并非全部被用作货币,更多的是熔铸为重金属材料用于制作其他器具。迟至14世纪,马六甲的印度、波斯、亚齐、暹罗、阿拉伯商人及本土商人,都大量收购中国铜钱,拿来熔化制作各种厨房用具,如锅、罐、盘、碗或装饰品。

也许,你欣赏的某个海丝沿线国家博物馆的精美铜制品,其原材料可能就是通过海上丝绸之路飘洋过海而来的中国铜钱。

铜制兵器及用具

(摄于巴林王国国家博物馆)

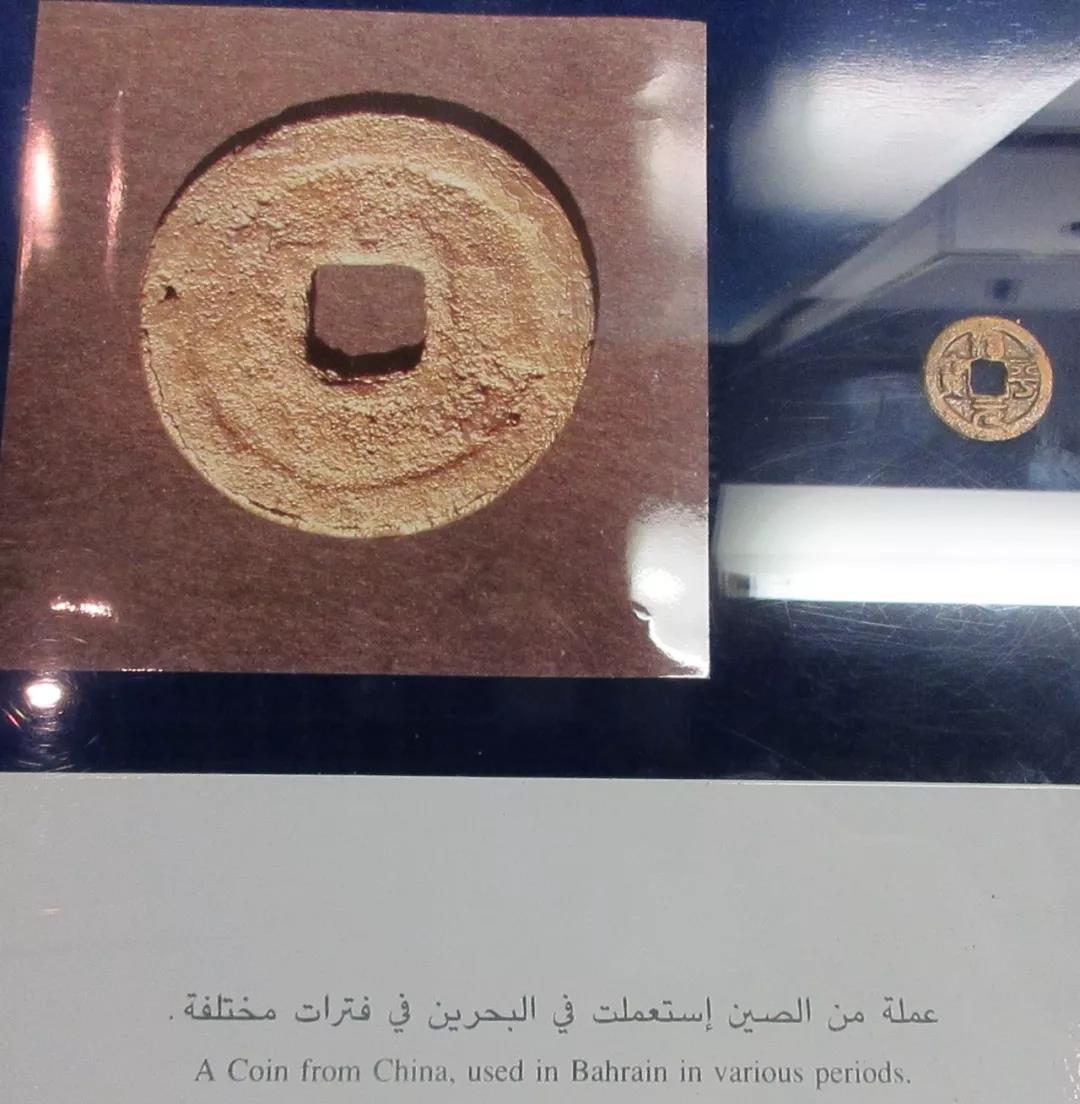

今天,在爪哇、泰国、越南、斯里兰卡、印度半岛东海岸和阿拉伯地区等均有发现许多中国铜钱。波斯湾沿岸的岛国巴林王国则保存着多枚宋代铜钱,见证着中国与巴林之间悠久的贸易往来历史。

据宋末元初《癸辛杂识续集》卷下记载,“泉南(泉州城南)有巨贾回回佛莲者,蒲氏(蒲寿庚)之婿也。其家富甚。凡发海舶八十艘。癸巳岁殂。女少无子,官没其家资,见在珍珠一百三十石,他物称是。”

日本学者桑原骘藏考证认为“佛莲”是地名Bahrain(巴林),阿拉伯人有取地名为姓的习惯。另据《宋会要》记载,“熙宁六年(1073)大食俞庐和地国有使者蒲哕洗入贡事。”按照藤田的考证,“俞庐和地国”即今巴林王国的卡提夫港(al-Katif)。可见宋代巴林已与泉州有贸易人员往来关系。

在巴林王国国家博物馆中,展出了数枚来自中国的钱币,可清楚识别的有宋神宗熙宁四年(1071年)铸造的“熙宁重宝”,以及北宋英宗治平年间(1064年)铸造的“治平元宝”。

巴林国家博物馆馆藏的带有“天圆地方”概念的多枚中国钱币

“熙宁重宝”为折二铜钱,钱文楷书旋读。(摄于巴林国家博物馆)

“治平元宝”为对钱篆书旋读。(摄于巴林国家博物馆)

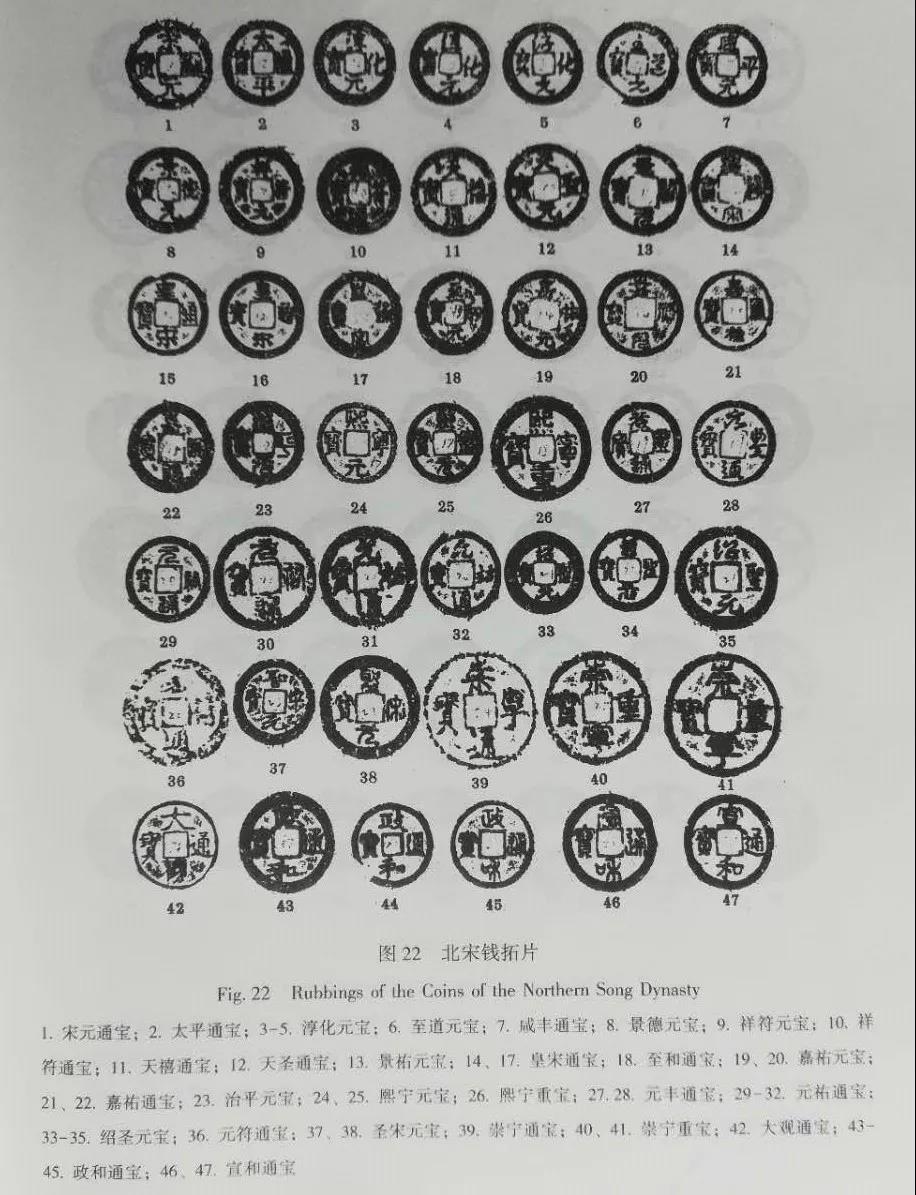

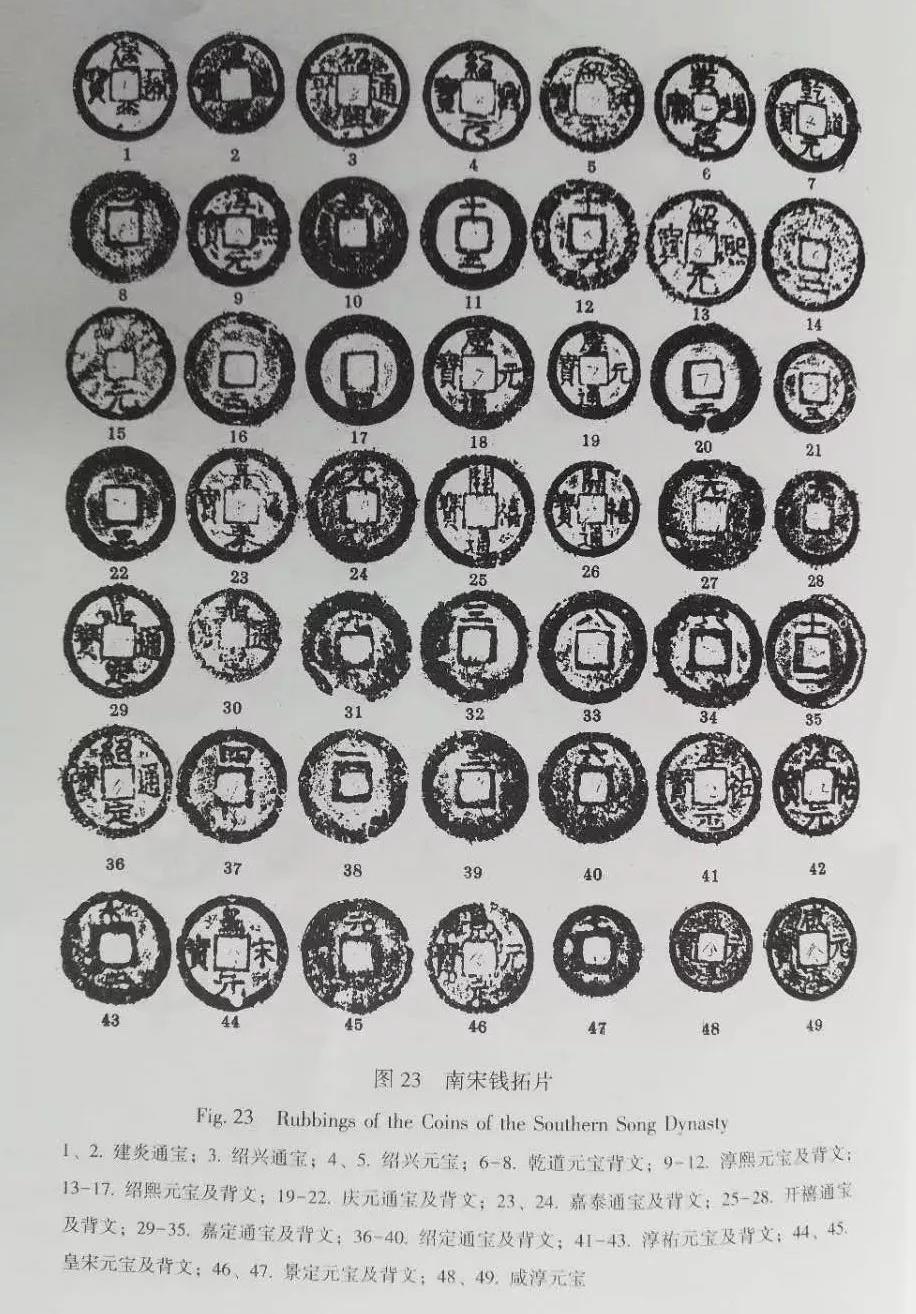

1974年,泉州后渚港区发掘的宋代沉船中出土了504枚铜钱。其中,唐钱仅有33枚,北宋钱358枚,南宋钱71枚,残碎钱42枚。唐钱中除了一枚“乾元重宝”外,均为开元钱。宋钱以“元丰通宝”(55)为最,“熙宁元宝”(43)“元祐通宝”(39)次之,另有4枚“治平元宝”和21枚“熙宁重宝”。

泉州宋代古船出土北宋钱拓片(其中23号为治平元宝,26号为熙宁重宝)

泉州宋代古船出土南宋钱拓片(翻摄于《泉州湾宋代海船发掘与研究》)

当然,随着大量铜钱的外流,出现了宋代“钱荒”这一重要的历史现象。钱荒不同于今日的金融危机,也非金银的缺乏,主要是面向基层的细碎铜钱小额交易。导致钱荒的原因是多重的,既有铜钱向官府集中,也有沉淀于民间之中,更与向海外流失有着直接的关系。

宋代政府“鉴于钱荒”,曾多次颁布诏令、敕令、律法禁止金银铜钱外流。“自置市舶于浙于闽于广,舶商往来,自国家置市舶于浙于闽于广,舶商往来,钱宝所由以泄,是以临安出门在禁,下江在禁,入海在禁。凡舶船之方发也,官必点视,及遣巡捕官监送放洋。”

从历史事实来看,禁令的效果并不明显。可能有人归咎于处罚力度不大,然而事实并非如此。宋朝刑律有关“钱禁”的处罚是相当严酷的,如《庆元条法事类》载“铜钱入海船者……十贯流二千里”“诸以铜钱以蕃商博易者……十贯配远恶州,从者配广南。”“诸以铜钱出中国界者……五贯绞。”相较于对外贸易带来的丰厚财富,铤而走险者不乏其人,携铜钱赴外博易者仍前仆后继。

2007年出水的“南海Ⅰ号”沉船,在2014 ~2015年度的考古发掘中,出土了高达15000枚的铜钱。但“南海Ⅰ号”船舱内仍有大量铜钱尚未出土,这些货币价值巨大,已远超过朝廷律令的货币携带限额。

广东海上丝绸之路博物馆(“南海Ⅰ号”豪宅)

“南海Ⅰ号”出土的治平元宝(翻摄于《“南海Ⅰ号”沉船考古报告之二》)

泉州湾宋代沉船和南海Ⅰ号出土的铜钱数量在量级上的区别,也印证了后渚沉船是由海外归港的大型商船。宋代极其繁荣的海外贸易、以及宋钱在周边国家的流通和再利用,注定了宋钱外流到宋亡时仍无法根治的命运。

时至今日,在东南亚部分国家,仍然保留了中国钱币制度带来的深刻印记。今日越南国家货币单位“盾”则是源自汉字“铜”。在成为法国殖民地以前,铜制货币为越南主要流通货币。越南独立、统一后至今,仍采用“盾” 这一名称。

10000越南盾约合人民币30元

PS:有机会可以去越南感受作为

千万富翁的洒脱哦!

撰文:易声菌 编辑:绿袖菌

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号