来源: 泉州海外交通史博物馆 日期 :2019-01-21 10:44:07 浏览量 :366

所谓“放彩船”,又称“作彩舟”,是海上船民以木刻小舟代替船只,投诸大洋以禳人船之灾的方式。这一海上禳灾传统由来已久,目前我们所能看到的史料,可以追溯到北宋宣和年间。

┃ NO.1 北宋往高丽航路上的祠沙放舟传统 ┃

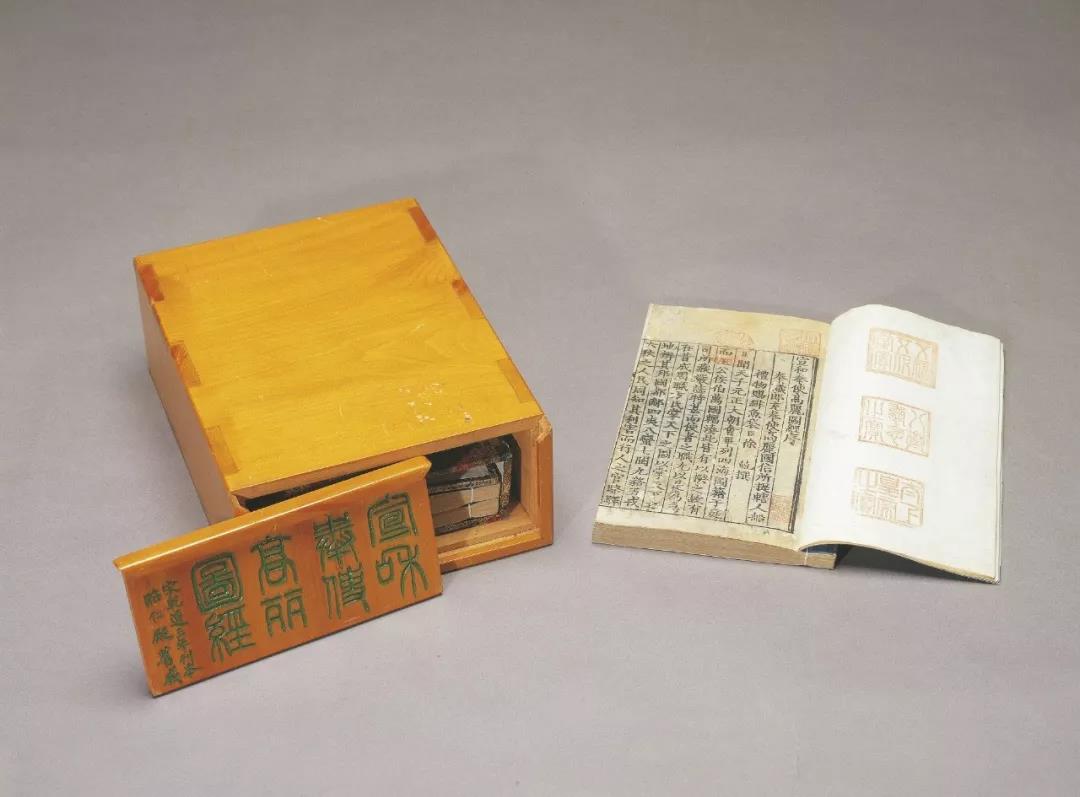

北宋徽宗宣和五年(1123),徐兢随给事中路允迪出使高丽,归国后撰写出一部记载此次出使高丽的海上经历,以及高丽国内政治制度与风土人情的专书——《宣和奉使高丽图经》,这是研究宋代中国与朝鲜半岛之间关系及海上交通史的重要史料,可惜图已散佚,目前只留下文字部分。

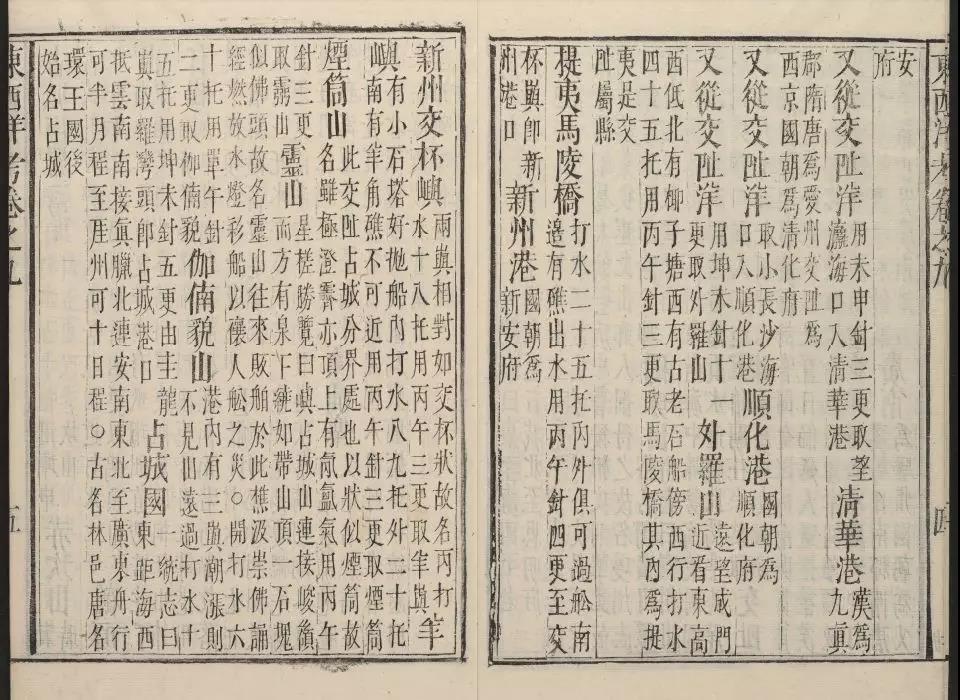

台北故宫博物院所藏乾道三年《宣和奉使高丽图经》刊本

在“沈家门”条中,就提到当时海船在浙江海域往朝鲜半岛航行时,正好碰到风雨雷电的恶略天气,船员由此进行了祀沙放舟的仪式:“申刻,风雨晦冥,雷电雨雹歙至,移时乃止。是夜,就山张幕,扫地而祭,舟人谓之‘祠沙’,实岳渎主治之神,而配食之位甚多。每舟各刻木为小舟,载佛经糗粮,书所载人名氏,纳于其中,而投诸海,盖禳厌之术一端耳。”

黄河自西向东滚滚而下,从黄土高原携带大量泥沙,并在出海口形成海中暗沙,这给过往海船造成极大的潜在威胁。当船舶航行至黄海海域,舟人会事先准备好祭品,祭祀那些在此溺水遇难的亡魂,以保佑船只海上航行平安。

是书“黄水洋”条载:“黄水洋,即沙尾也,其水浑浊且浅。舟人云其自西南而来,横于洋中千余里,即黄河入海之处。舟行至此,则以鸡黍祀沙,盖前后行舟,遇沙多有被害者,故祭其溺水之魂云。自中国适句丽,唯明州道则经此,若自登州板桥以济,则可以避之。比使者回程至此,第一舟几遇浅,第二舟午后三桅并折,赖宗社威灵,得以生还。故舟人每以过沙尾为难,当数用铅锤,测其深浅,不可不谨也。”

徐兢《宣和奉使高丽图经》书影

┃ NO.2 元明以降赴越南航路上的“放彩船”习俗 ┃

值得注意的是,在元明文献中,我们可以发现海船往越南航路上,在“灵山”周边海域也有“放彩船”的习俗。

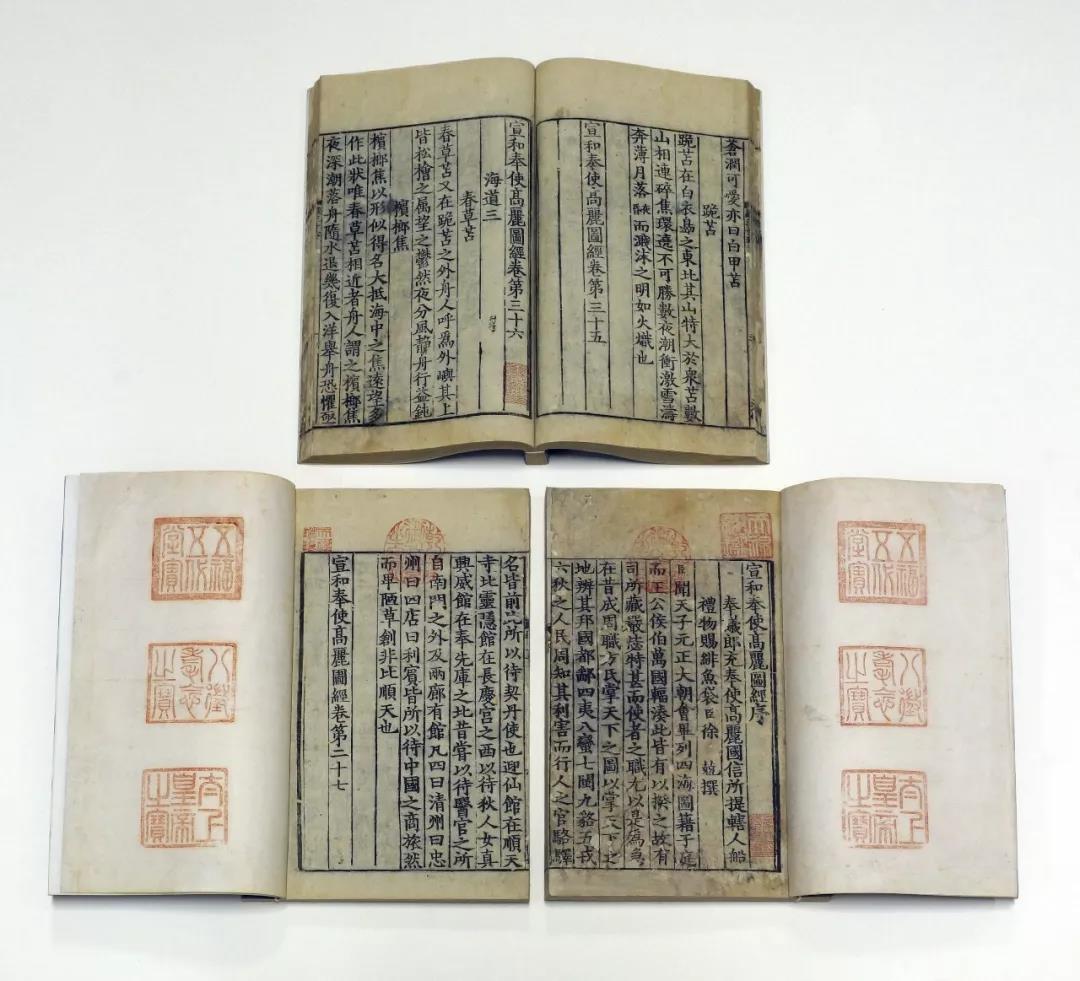

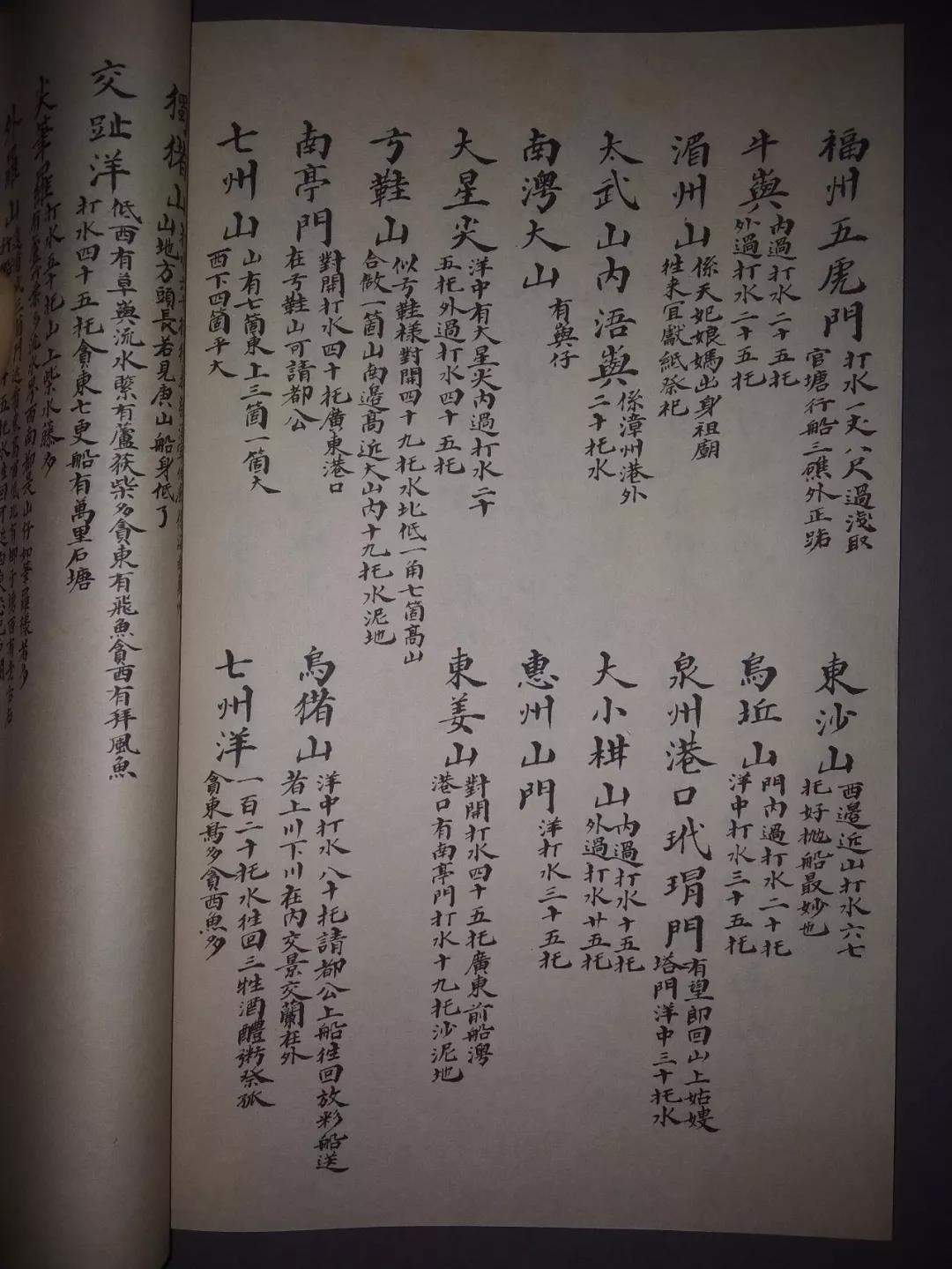

元代汪大渊曾两次从泉州出发,远航东西洋。这两次跨洋游历,为其后来整理撰写《岛夷志略》提供了翔实而又可靠的原始素材。在《岛夷志略》“灵山”条就提到:“舶至其所,则舶人齐沐三日。其什事,崇佛讽经,燃水灯,放彩船,以禳本舶之灾,始度其下。”

汪大渊《岛夷志略》“灵山”条

“灵山”之所在,据伯希和等人考证乃位于越南中部最东端北纬12°53′,东经109°27′的华列拉岬(Cape Varella),也即今之越南富庆省槟桧湾达约港。华列拉为Varella的对音,当为马来语或占语之意译,义为菩萨神像或圣坛。

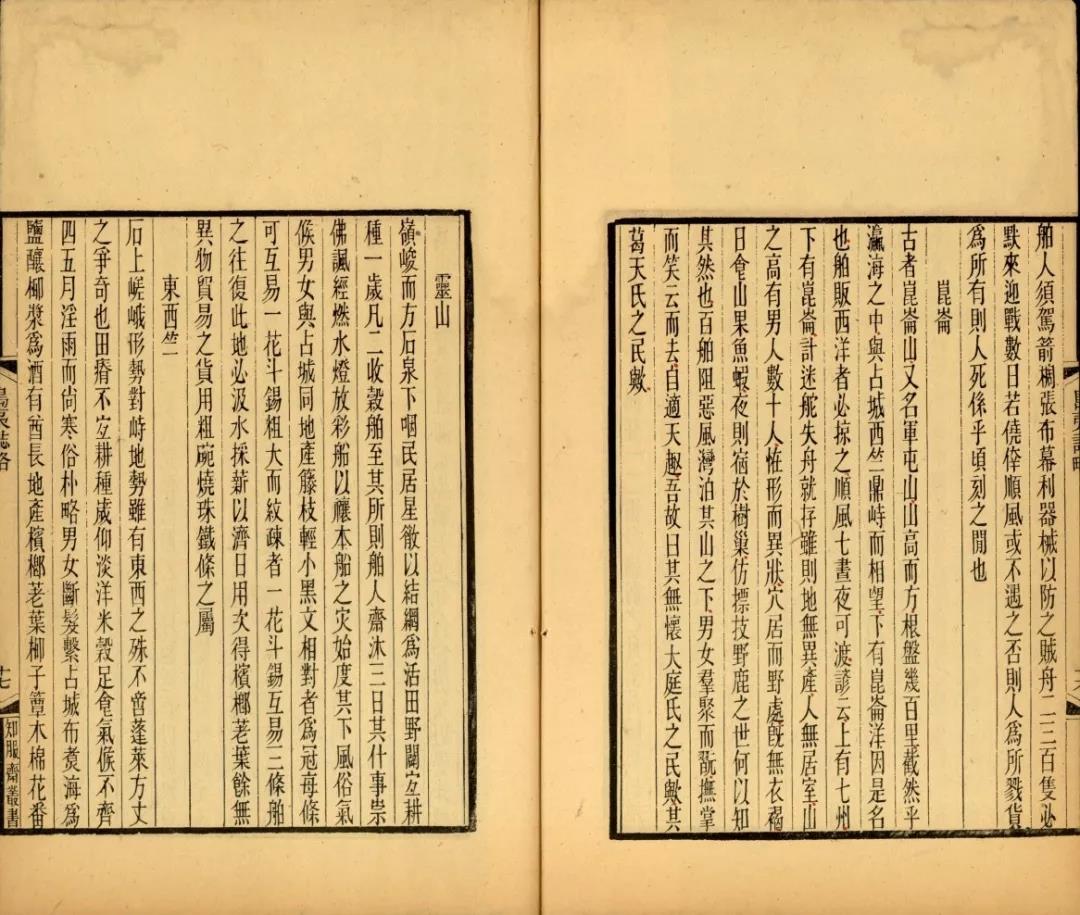

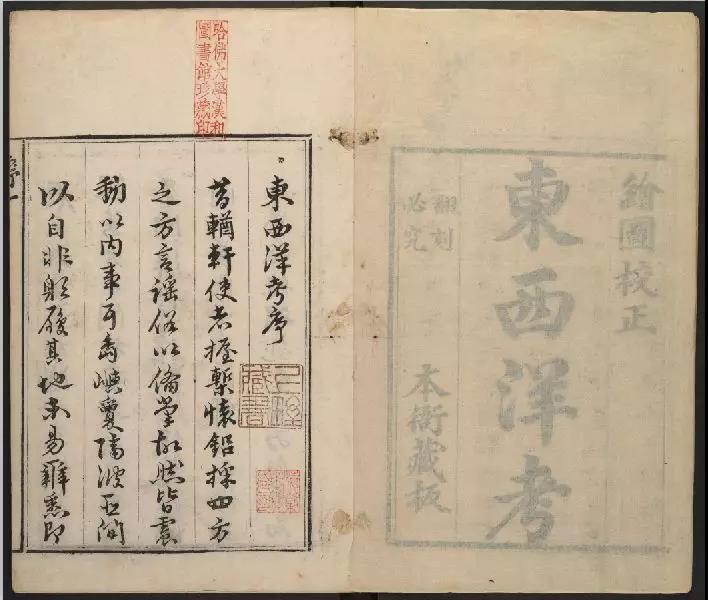

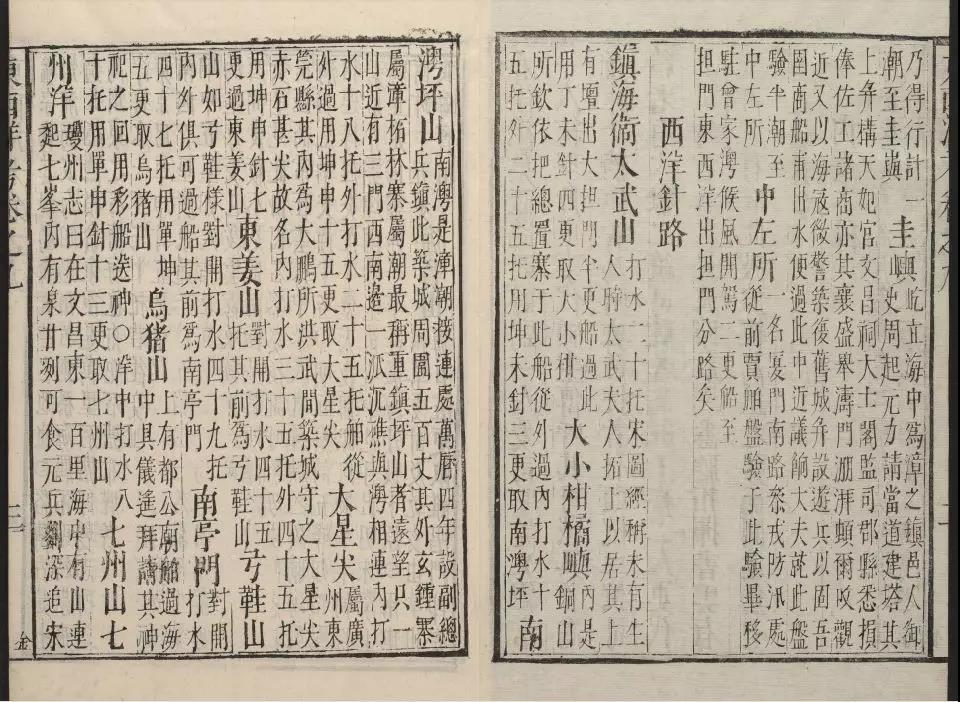

明代张燮(1574-1640年)于万历四十五年(1617年)所撰《东西洋考》,是当时漳州与东、西洋各国贸易通商的海上指南。

张燮《东西洋考》书影

在卷九“舟师考·西洋针路”之“灵山”条中,曾引明人费信《星槎胜览》曰:“与占城山连接,峻岭而方,有泉下绕如带。山顶一石块似佛头,故名灵山。往来贩舶于此樵汲,崇佛诵经,燃放水灯彩船,以攘人船之灾。”在“舟师考·祭祀”篇中又提到:“灵山石佛,头舟过者,必放彩船和歌,以祈神贶。”

《东西洋考》“西洋针路”之“灵山”条

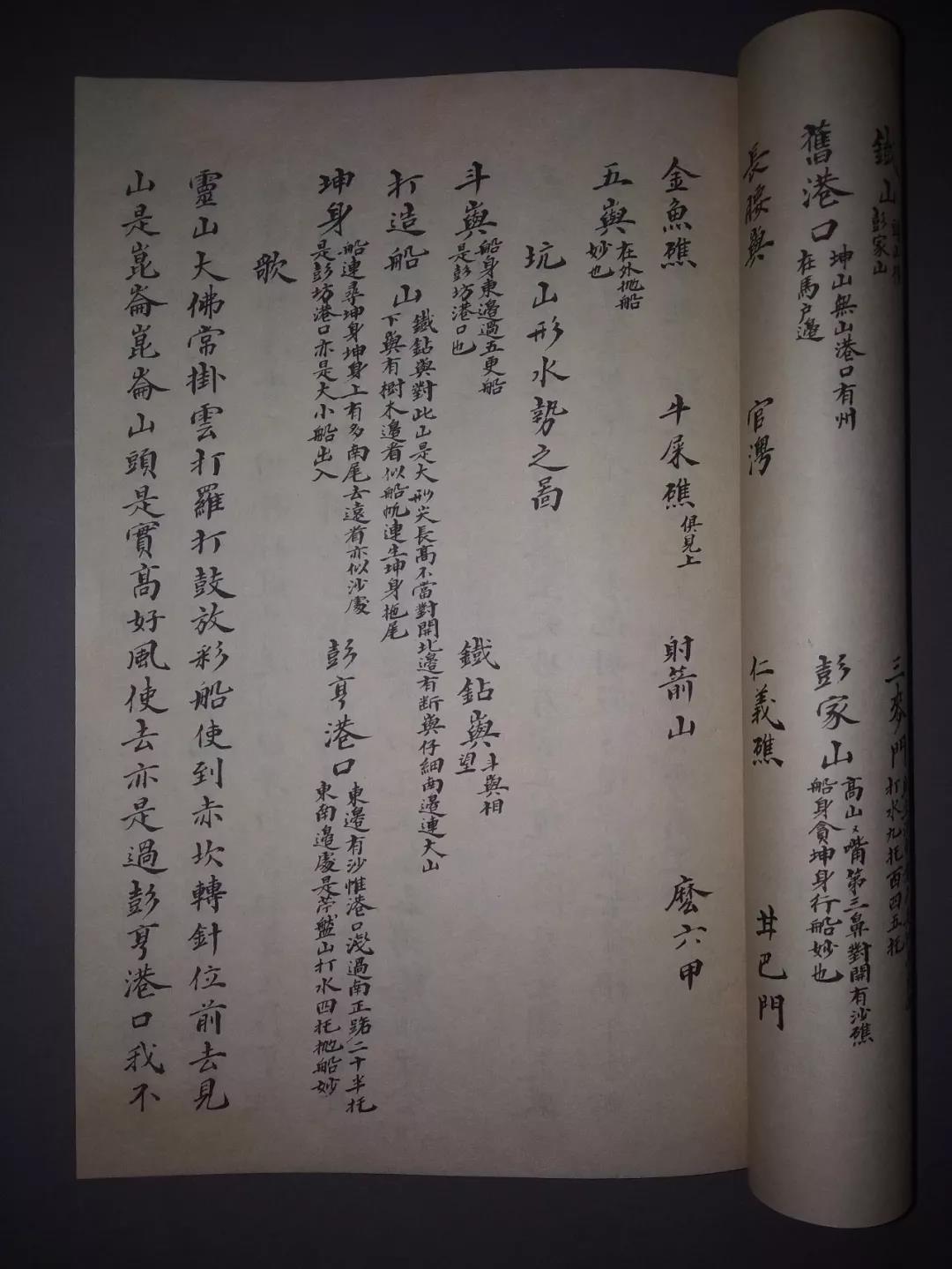

《顺风相送》这一海路针经中的“灵山大佛”也记有“山有香炉礁,往回放彩船。” 又“歌”条曰:“灵山大佛常挂云,打罗打鼓放彩船。”

《顺风相送》之“歌”条

朱仕玠在《海东賸语》中也写到:“至烟筒大佛山。山环列,嶂中一山有石突出,远望如人立其巅;非风利不得过。舟行至此,先以木板编竹为小船,帆用杂色彩纸,陈牲馔、香烛、金钱以祭;祭毕,将牲馔等物置小船中,放诸海以厌之。其小船瞬息前飘不见,则过此平安,谓之放彩船。”

除此之外,在广东台山上下川海域的乌猪山,岛上之都公庙也是过往船只海上遥祭之所在。《东西洋考》中的“西洋针路”就提到:“乌猪山,上有都公庙,舶过海中,具仪遥拜,请其神祀之,回用彩船送神。”

《东西洋考》之“乌猪山”条

《顺风相送》在“各处州府山形水势深浅泥沙地礁石之图”条也写道:“乌猪山,洋中打水八十托,请都公上船往回放彩船送者,上川、下川在内,交景、交兰在外。”

《顺风相送》“各处州府山形水势深浅泥沙地礁石之图”条

由此可见,在往返于中国沿海地区与交趾、占城、柔佛、马六甲及马来半岛等地之间海上航行的西洋针路上,船舶在经过“乌猪山”与“灵山”周边海域时,也会进行隆重的祭祀仪式,通过“放彩船”的形式以求得商舶航行顺遂。

┃ NO.3 明代琉球册封使笔下的“作彩舟”仪式 ┃

明万历册封使夏子阳在《使琉球录》一书中,也有两处提到了“作彩舟”祷神以为禳厌的情况,其一为追记郭汝霖见闻:“嘉靖四十年,使臣郭汝霖、李际春行至赤屿无风,舟不能行。当昼,有大鱼出跃如巨舟,旁有数小鱼夹之;至暮,舟荡甚。皆谓无风而船如此,事诚可怪!乃施《金光明佛经》一部并作彩舟舁之舱口,而风忽南来,得保无虞。” 其二则为其自身经历“(八月)二十七日,风忽微细,舟不行,而浪反颠急;舟人以为怪事,请作彩舟禳之,而仍请余辈拜祷于神。甫拜毕,南风骤起,人咸异焉。午后,过钓鱼屿。”

夏子阳《使琉球录》书影

是以在琉球航路上,“作彩舟”也成为出使官员及海上船民禳灾却害,祷神护佑的重要手段。

┃ NO.4 “放彩船”与“送王船”的思考 ┃

从以上所列“放彩船”的空间分布来看,主要分布于前往朝鲜半岛、琉球群岛、越南等航路上,基本涵盖了环东亚海域,在时间上则自宋元乃至明清均有记录。

从另一个角度来看,这一海上祭海禳灾的习俗是否与江浙闽台间习尚的“送王船”信仰有交叠或者流变,则是值得我们继续探究的议题。

作者:默堂菌

参考文献:

1.宋·徐兢撰:《宣和奉使高丽图经》卷三十四“沈家门”条,第119页。

2.元·汪大渊原著,苏继庼校释:《岛夷志略校释》之“灵山”条,中华书局,1981年,第223页。

3.明·张燮著,谢方点校:《东西洋考》卷九“舟师考”之“祭祀”条,第186页。

4.明·夏子阳撰:《使琉球录》卷上之“敬神”条,收入台湾文献丛刊第三辑(55)《使琉球录三种》,台湾大通书局,1987年,第249-250页。

5.同引上书,卷上之“使事纪”,第222页。

6.清·朱仕玠著:《小琉球漫志》卷六,《海东賸语(上)》之“海道”条,第56页。

7.明·佚名著,向达校注:《两种海道针经(顺风相送)》,中华书局,2012年,第33-34页。

闽公网安备35050302000445号

闽公网安备35050302000445号